朝から自転車で妻と西本町のクラブコスメチックス文化資料室へ。

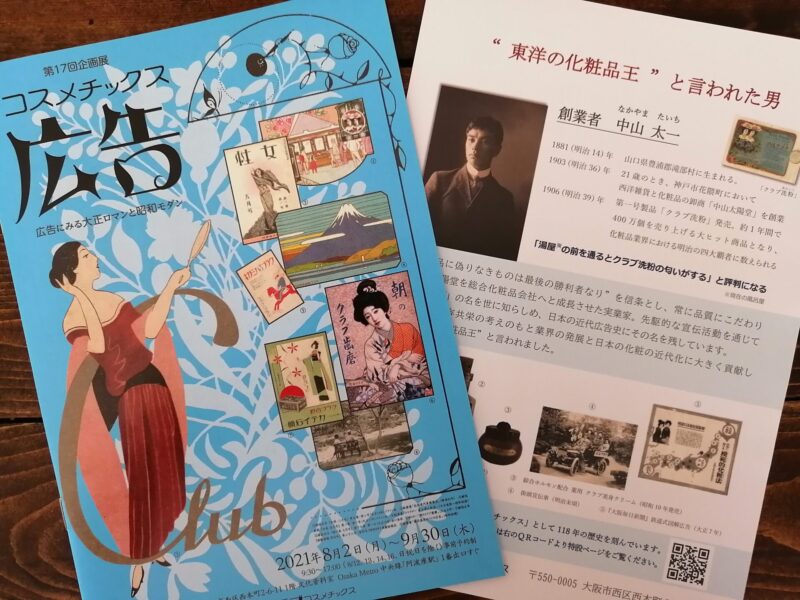

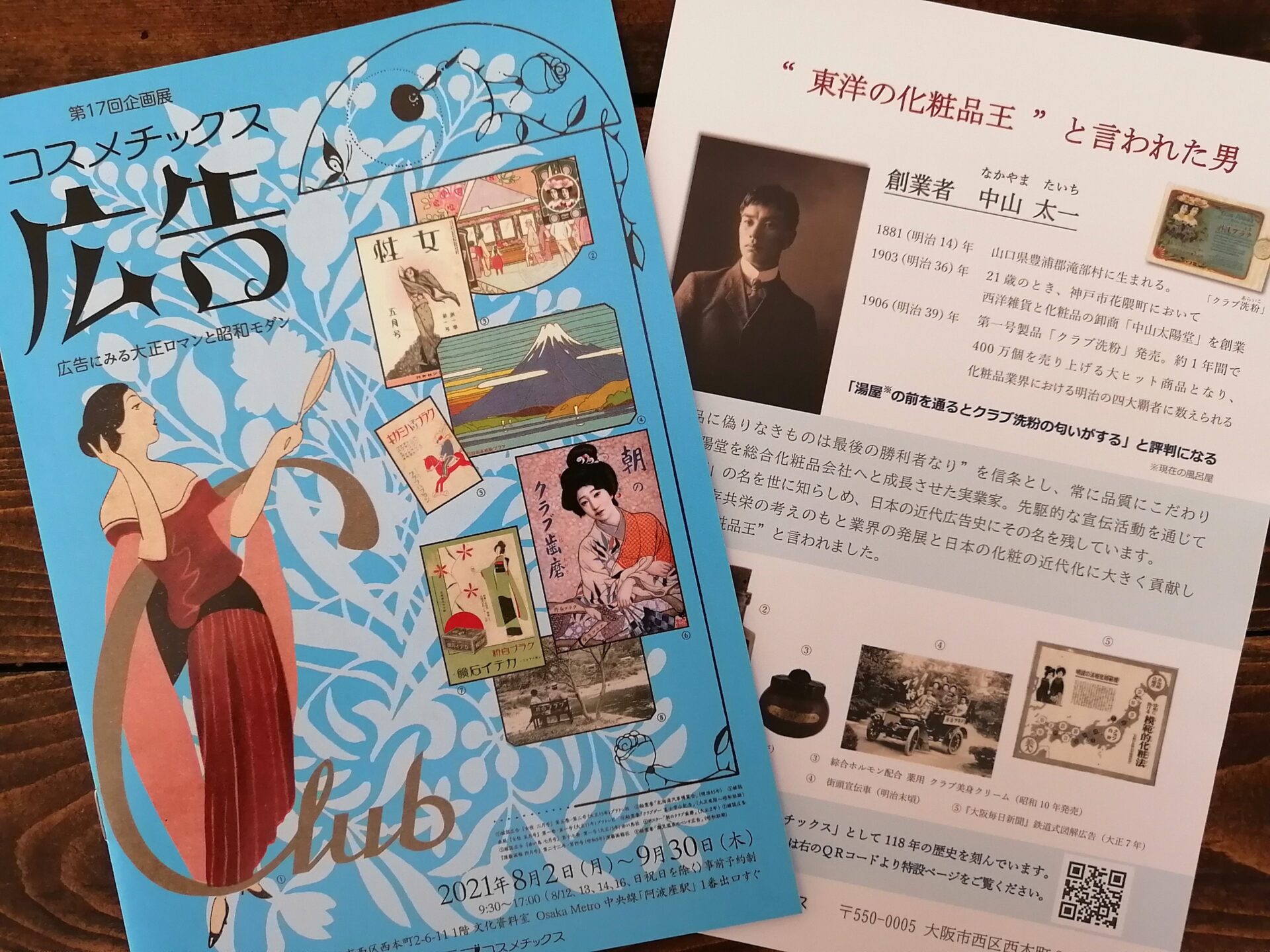

いま同資料室では第17回企画展「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」を開催。11月29日(月)まで会期が延長されたので間に合いました。

Google先生が29分で到着と言っていましたが45分ほどかかりました^^;

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」クラブコスメチックス文化資料室。

コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」クラブコスメチックス文化資料室。

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」は無料ですが予約が必要です。予約方法はこの記事の最下部で説明します。

さて、今回の企画展は雑誌からクラブ化粧品の広告をまとめています。

明治時代より、広告メディアは様々な技術の発達や都市形成とともに発展をみせました。明治時代には新聞や雑誌が誕生し、広告メディアの中心となっていきます。そして、印刷技術の発達による商業ポスターの流行など、広告は手法や場所も多様化して人々の生活の中にひろまり、豊かな都市文化の一端を担っていきました。本展では、大正期から昭和初期を中心としたクラブ化粧品の広告をとおして、当時のロマンあふれるモダンな生活や文化を探ります。また、日本近代広告史に名を残す創業者中山太一が、当時先端の技術や手法をいち早く企業活動に取り入れ展開し、世間の注目を一身に集めた「クラブ式広告」もあわせて紹介しています。クラブコスメチックス文化資料室「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」第17回企画展パンフレット、2頁

今回は雑誌がメインでした。

展示雑誌には女性雑誌が多く、「赤い鳥」や「女学雑誌」に「主婦の友」など。

だいたい1920年代のものが多く、パンフレットにも「大正期から昭和初期を中心としたクラブ化粧品の広告」とありますから、まさに大正ロマンと昭和モダン。

大きいポスターがいくつかあって可愛いかったです。

また、創業者や企業の活動も展示していて、明治や戦争直前の産業化のスケールに少し接することもできました。

クラブコスメチックス創業者の中山太一は近代日本の広告の父ともいわれるそうで、1913年にクラブの文字を入れたアドバルーンをあげたり、1922年に現存日本最古の宣伝アニメーションフィルムを作ったりしたそうです。

同じころに九州一円を車で宣伝しまくった足袋業者(ブリジストン創業者)の石橋正二郎を思い出しました。

白粉(おしろい)

白粉(おしろい)の広告も多いのですが、歯磨き粉の宣伝もたくさん。20世紀になって衛生観念が広まったためと説明していただきました。

ふだん洋服や着物など衣服の近代化ばかりを考えていますが、「装い」の一つに化粧(コスメ)も大切だったことを痛感。

1900年ころの白粉騒動

白粉と聞くとつい鉛害を想像してしまいますが、1900年頃に沸騰した議論はどうもまとまらなかったようです。

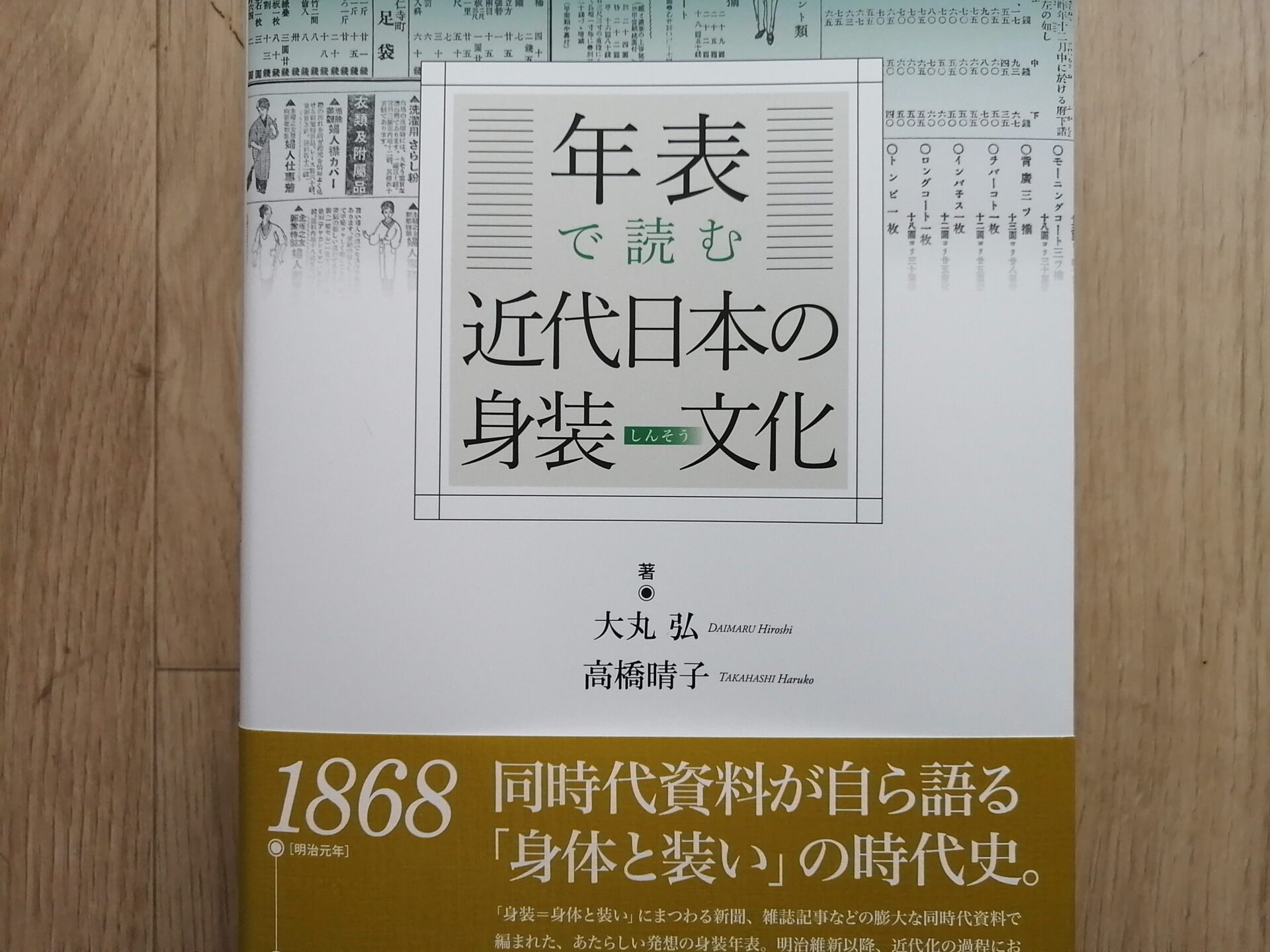

大丸弘・高橋晴子『日本人のすがたと暮らし』によると、1900年に「有害性着色料取締規則」が公布され、第1条と第4条に水銀・鉛など着色料の製造と使用を禁止しました。が、附則第11条で当面は鉛白を規定に入れないとされ、有鉛白粉は禁止の除外となりました。

警察当局の言い分は、一般女性の常識的な使い方だったらさほどの害はなく、化粧品が大ヒットしている現状で「ツキ」(着き)のいい有鉛白粉を全面禁止するのは無理とのこと。

当局の実験結果では、東京府下で製造販売している白粉86種のうち多少の鉛分をふくむ製品は66種で、のこり20種は鉛をまったく含まなかったとあります。

つまり、よぉ分からん状態…。

というわけで、実害を超える勢いで当時に白粉が大問題になったのは、どうやら顔以外にも胸元や首筋、肩口から貝殻骨(肩甲骨)あたりまで塗りまくる女性たちが急増したためとのこと。

1936年「肌色白粉基材の製法」(特明118654)

クラブコスメチックス創業者の中山太一が白粉の特許を得ていたそうなので、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で調べてみました。

この特許ですが、上記リンクをクリックして「簡易検索」欄に「118654」と入力して検索ボタンを押せばOKです。

この特許が「肌色白粉基材の製法」で、1935年7月27日に出願し、1936年12月22日に特許されました。

発明者に高岡齋(大阪市住吉区天王寺町)、特許権者に中山太一(大阪市浪速区水崎町)。特許区分は第178類「一、白粉」です。

本文をみますと「本発明ハ水ニ亜鉛華ヲ「サスペンド」シ之ヲ撹拌シツツ(以下略)」と特許らしい複雑な文章が…。

もう少し読むと次のような趣旨のことが書いてあり、天然と化学のせめぎ合いを感じさせます。

現在、無毒の着色材料として焼製の「シーンナ」「オーカー」などを使ってきたが、天然産(天産物)なので品質がまばらになり、たまに不純物が入ってきて品質が低い、とのこと。

この品質改善に一応「弁柄」(ベンガラ)を使ってきたが、被覆力が乏しいのであまり役立たず、結局のところ「ツキ」(着き)が良くない。

そこで、化粧用亜鉛華を水にサスペンドして撹拌しつつ~、という文面に戻っていく感じです。あとは化学式が出てきてギブアップ。

とにかく肌色白粉基材を作れば、水白粉、練白粉、粉末白粉などの肌色基材に使えるとのことです。

天然と化学、白粉(白色)と肌色などの二項対立が近代日本のコスメ界にあったことがわかりました。

大正ロマンと昭和モダン、アールヌーヴォーとアールデコ

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」クラブコスメチックス文化資料室。

大正ロマンと昭和モダンをキーワードに展示を見ていると、どうも別の二分法に迫られた感じがしてきました。

コスメに関するほとんどの雑誌広告は、女性が洋服と着物のどちらかを着た姿を描いています。

洋服も和服も女性の表情もぽわ~んとしていて、ゆったりした印象。

着物の広告とコスメの広告の違い

着物の広告だと和服も女性もタイトに描かれることが多かったですが、コスメの広告となると穏やかに描かれている感じがします。

1920年代ころの着物って、昔の洋風を今の洋風と勘違いしてタイトでなければならないと思いがちでした。

これにたいして、コスメは同時代の洋風を追いかけていたからぽわ~んとしたイメージなのかなぁと思いました(後述)。

とはいえ西洋追従だけでなく、洗髪用にうどん粉と布海苔を使ったり、糠袋(ぬかぶくろ)や米糠を使ったりと、化粧品を自家生産することも19世紀末から戦後にかけて長らく続いたそうです。

言われてみれば聞いたことがあるようなないような遠い記憶…。

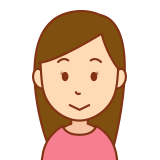

蔵書でクラブコスメチックスのポスターやイラストをさがすと、日本のポスター集の表紙を飾っていることを発見。

三好一『日本のポスター:明治 大正 昭和』紫紅社文庫、2003年、表紙。

この本の紹介はこちらをご覧ください。

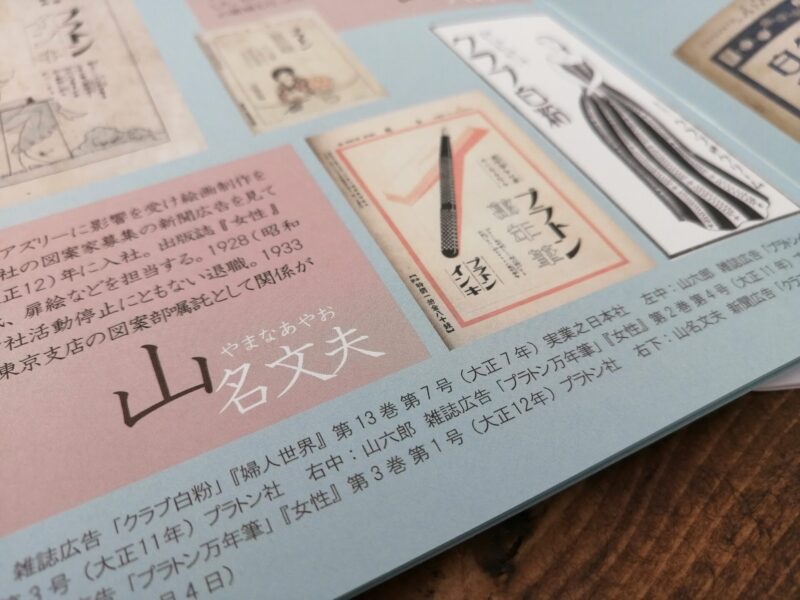

山名文夫のイラスト

展示されていたなかで山名文夫のイラストがもっとも気に入りました。

やはり洋服や顔の表情をぽわ~んとしたタッチで描いています。

「クラブ美身クリーム」と「クラブ白粉」を宣伝したイラストで、1933年2月4日付け「東京読売新聞」に掲載されたものです。

山名文夫。クラブコスメチックス文化資料室「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」第17回企画展パンフレットより。

今日の展示を見ていると、大正ロマンや昭和モダンよりもアールヌーボーやアールデコ、とくにアールヌーヴォーの雰囲気を感じました。

最近知ったことですが、当時のイラストレーターって意外と多かったんですね。

今回の企画展パンフレットによりますと、19世紀末に広告画や絵看板といわれたイラスト広告は1910年ころからポスターといわれるようになったようです。また、展示会では1920年代に輪転機が普及したとも書いてあったような…。

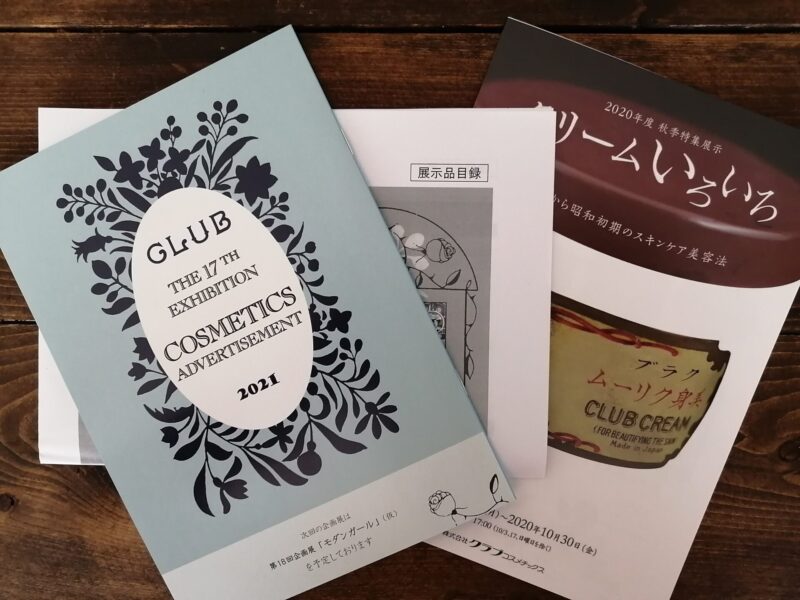

2020年度秋季特集展示「クリームいろいろ」

2020年度秋季特集展示「クリームいろいろ」のパンフレット(奥)と「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」のパンフレット裏(手前)。クラブコスメチックス文化資料室。

今回、2020年度秋季特集展示「クリームいろいろ」のパンフレットもいただきました。

これを見ると、どうやらクリームの瓶やパッケージがいろいろ展示されたようです。

この「クリームいろいろ」の展示名、大丸弘・高橋晴子『日本人のすがたと暮らし』と突き合わせると面白いことがわかります。「この時代」とは1931年ころです。

クリームと一口にいっても種類はいろいろあるが、この時代需要の多かったのは、化粧落とし、洗顔、皮膚の保護など、多用途に使われたコールドクリームだった。大丸弘・高橋晴子『日本人のすがたと暮らし―明治・大正・昭和前期の「身装」―』三元社、2016年、125頁

「クリームいろいろ」の代表格がコールドクリームで、多用途だったそうです。

企画展パンフレットではクラブコスメチックスが中山太陽堂時代の1930年にコールドクリームを発売したと書いています。

コールドクリームは油性で、肌につけた時に水分が蒸発し、冷たい(cold)感覚があります。誕生は古代ギリシャまで、日本では明治末まで歴史は遡ります。/中山太陽堂は、おもに明治末の創業から大正初期にはスキンケア品を、大正期には流行のメイク品を中心に発売しました。大正末には美白化粧水等や、昭和初期には油性クリーム等、次々と品質優良な商品を世に送り出し、総合化粧品メーカーへと成長していきました。2020年度秋季特集展示「クリームいろいろ」パンフレット「第2章 コールドクリーム」

1900年ころにスキンケア製品からスタートして1920年代にメイク製品へ展開。1930年ころには総合化粧品メーカーへ成長したと書かれています。

「クリームいろいろ」のパンフレットを見ると、ガラス製の瓶も「いろいろ」出てくるので、楽しそう。

ふたたび現物が展示されるのを楽しみに待つことにします。

1960年代になってもコールドクリームの名称はよく使われていたようです。

クラブコスメチックス

この企画展を機にはじめてクラブコスメチックスを耳にしました。

1903年、中山太一が神戸市花隈町で化粧品雑貨卸業「中山太陽堂」をスタートしたのが創業。

クラブコスメチックスの創業地が神戸市というのは、まさに近代化を象徴しているように思います。

きょう見学した文化資料室は本社タイヨービルの1階にあります。場所は大阪市西区西本町。大阪メトロの本町と西本町のあいだにあって、西本町寄り。

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」クラブコスメチックス文化資料室。

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」クラブコスメチックス文化資料室。

資料室やオフィスは自社ブランドや関連会社の大きな広告がでーんと続いているのでわかりやすいです。

余談

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」クラブコスメチックス文化資料室。

3枚目の双美人の広告をみて香港のコスメブランド「廣生堂」を思い出しました。

創業年もほぼ同じですから、近代化とコスメと双子女子って、けっこう組み合わせて想像しやすいのかなぁと思いました。廣生堂(広生行化粧品)については「珍しいタイプの「広生行」広告ポスター(周柏生)」(外部リンク)あたりをどうぞ。

両社の双子から想像するに、一人のモデルより二人のモデルの方が美へのプレッシャーが少ない気がしますが、コスメから縁の遠い私があれこれ想像しても仕方ありませんか…。

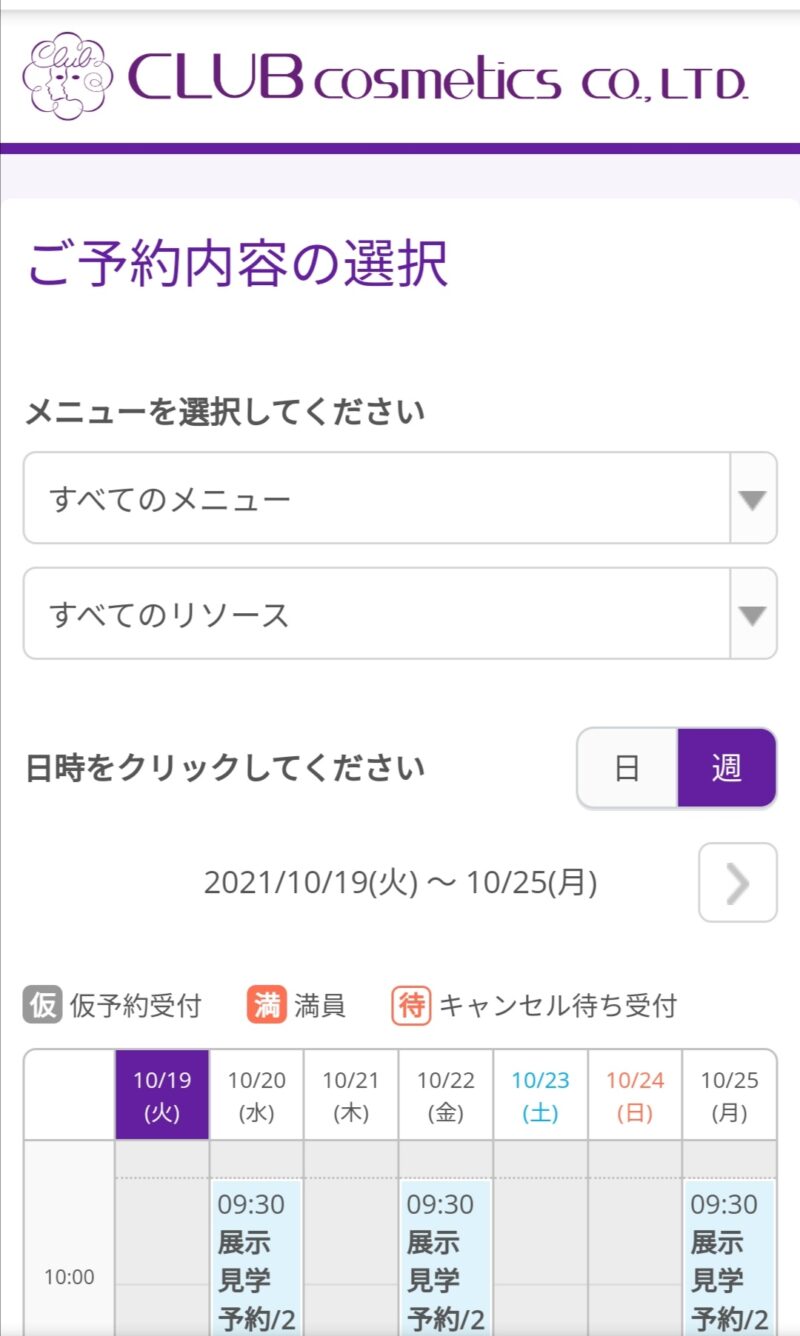

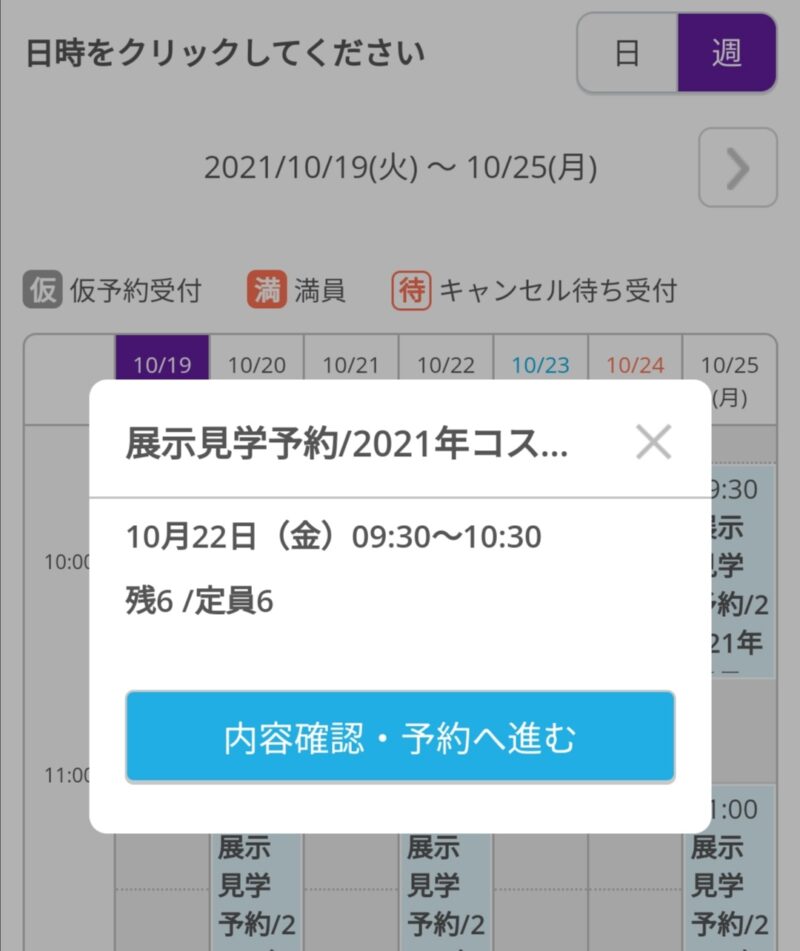

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」の予約方法

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」の予約には3つの方法があります。

- 予約サイトで予約する(24時間予約可能・該当日時を選択)

- メールで予約する(bunkasiryositu@clubcosmetics.co.jp)

- 電話で予約する(06-6531-2997/文化資料室直通、9:30~17:00*土日祝及び11/12除く)

いつでも予約できるのが便利なので私は予約サイトで予約しました。

まず予約サイトへ行きます。

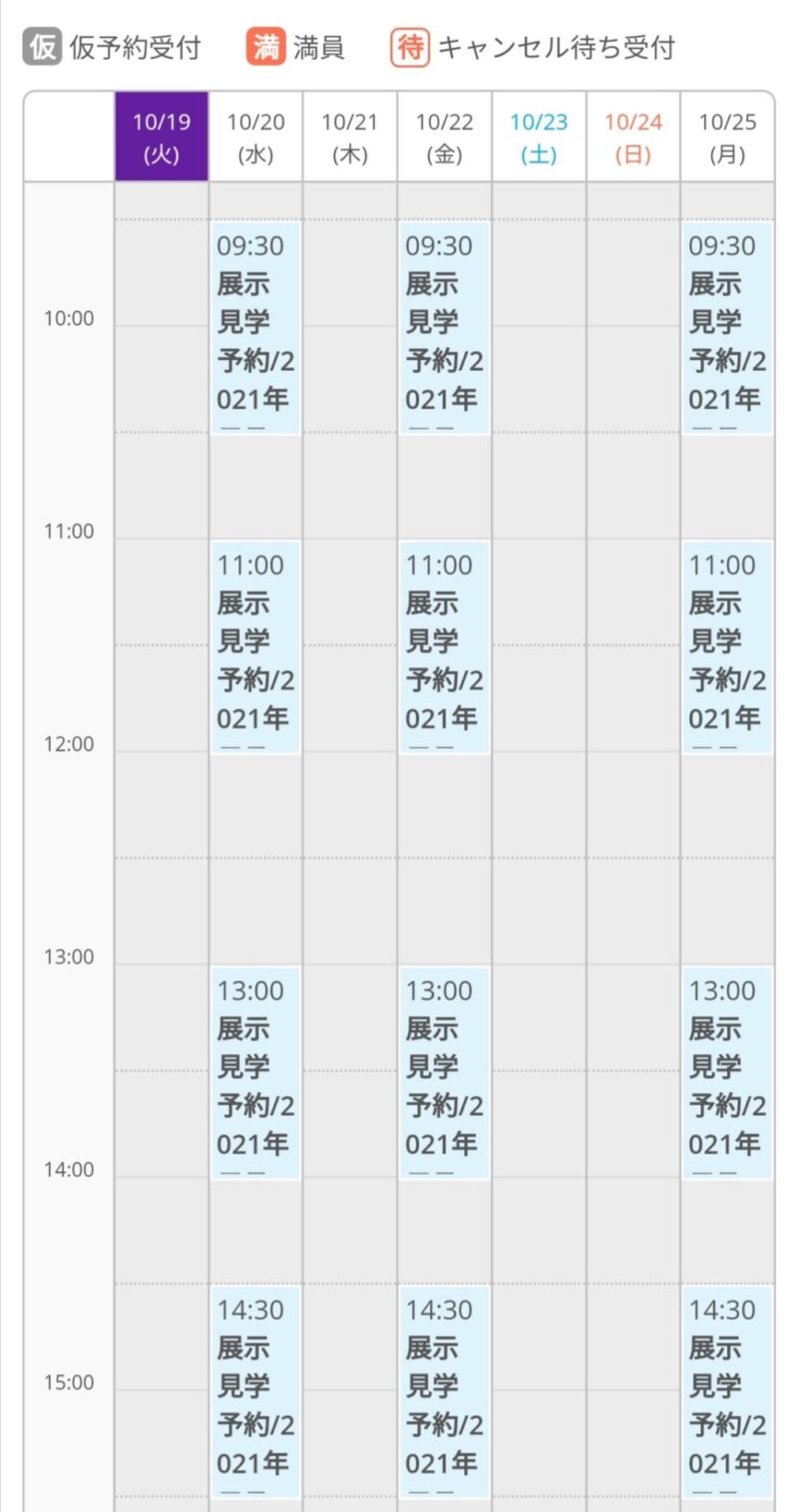

すると次の画面になります。

「すべてのメニュー」は、展示会かギャラリートークか、くわしく選ぶプルダウンメニューですが、無視してOKです。

少し下へスクロールしてカレンダー形式の行きたい日時の青色部分をタップします。

定員は6人で残り人数が出てきます。

参加人数が収まるようなら青色ボタンをタップします。

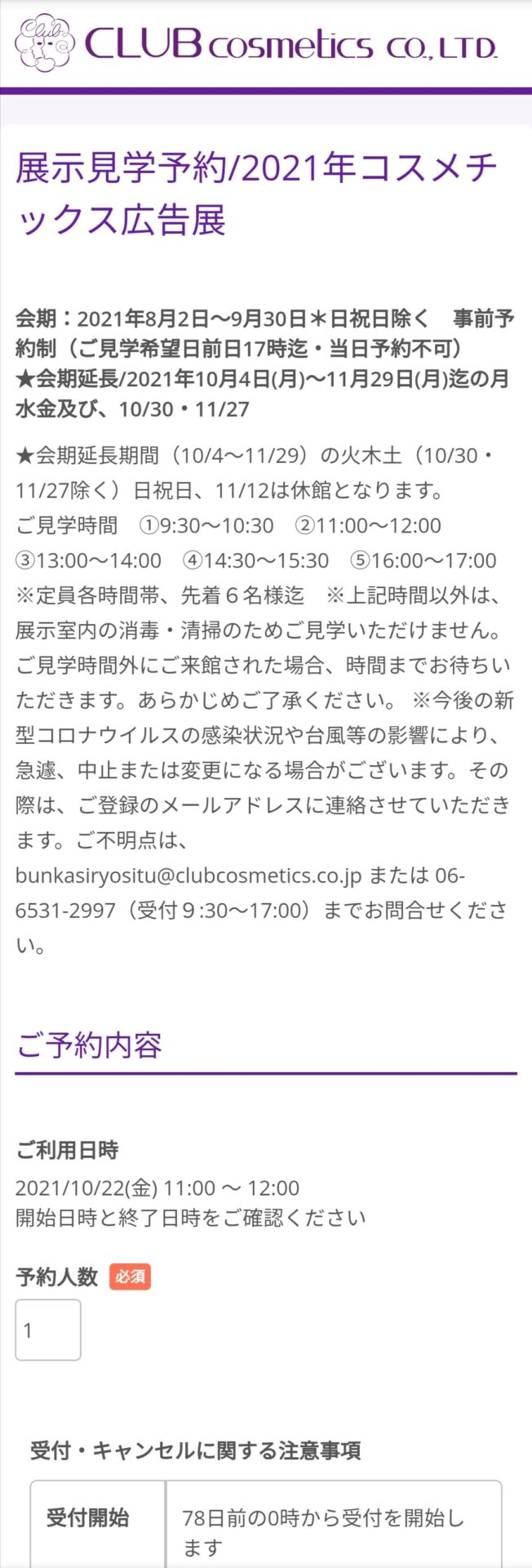

すると「ご予約内容」を簡単に入力する画面に移ります。

留意点が細かく書かれているので入力欄がないように思いますが、ページの下へスクロールしていくと予約人数を入力する欄が出てきます。

予約人数を入力したらページ下部の紫色「予約する」ボタンを押します。

すると予約者情報を入力する画面に移ります。

名前、電話番号、メールアドレスを入力して紫色の「確認へ進む」ボタンを押します。

予約確認のページに移って確認します。しばらくすると予約確定のメールがきます。

「コスメチックス広告-広告にみる大正ロマンと昭和モダン-」の予約方法は以上です。

次回の展覧会

今回の展覧会では「大正ロマンと昭和モダン」がモード印象のテーマだったので、次回はと思っていましたら、嬉しいことに「モダンガール」。

コメント