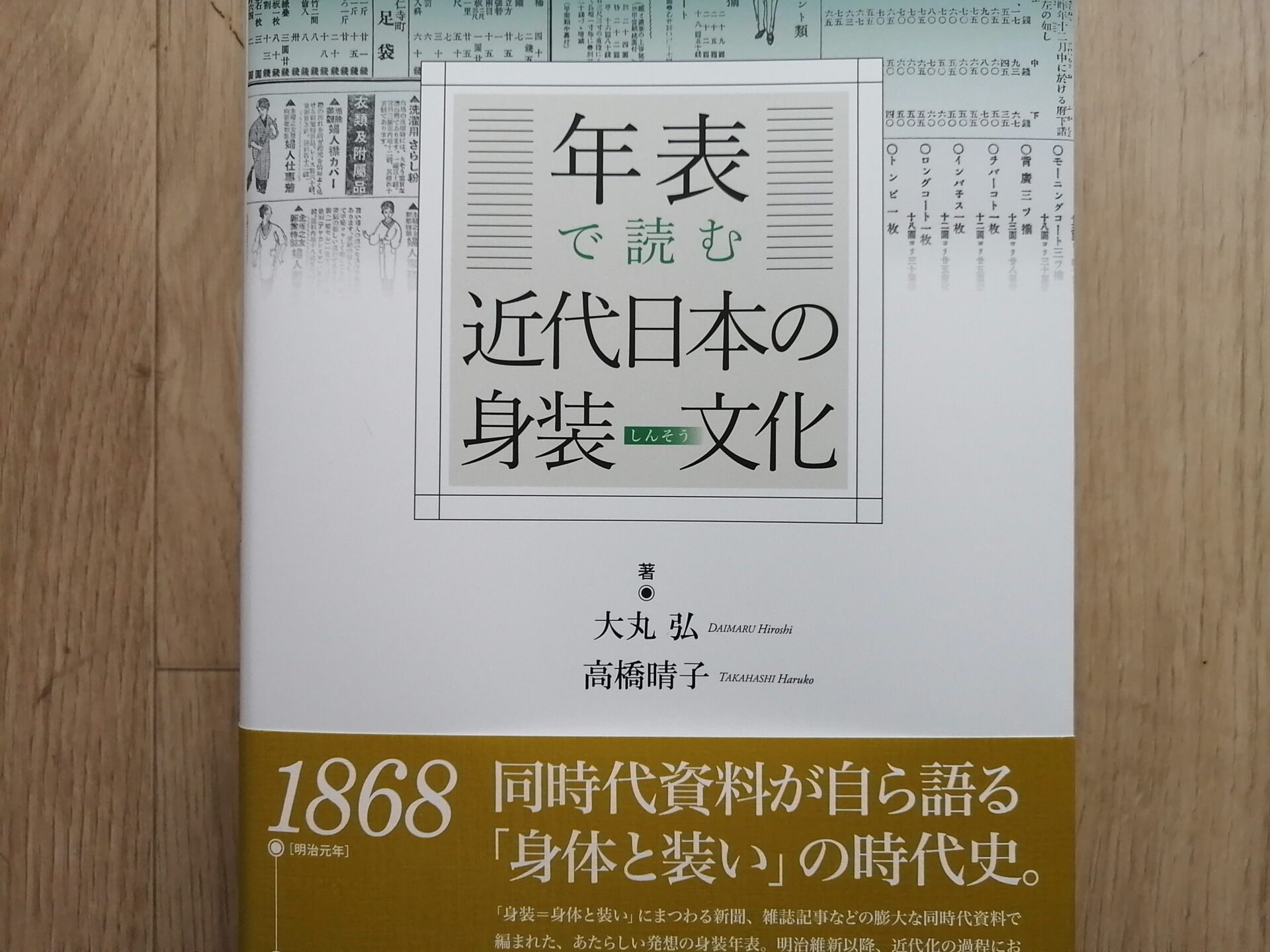

『年表で読む近代日本の身装文化』は、和装と洋装が拮抗した近代日本を対象に、年表形式でたどった近代日本身装史です。

「身装」は著者の大丸弘氏と高橋晴子氏の造語で、視覚的な自己表現のすべてと、ある人についての視覚による認識内容すべてをさす文化概念。

本書は高橋晴子先生が単著で出した『年表 近代日本の身装文化』(三元社、2007年)の増補改訂版ですが、掲載記事の典拠文献の範囲をひろげ、記事数も大幅に増やしたとのこと。

また、出典の本文の一部をそのまま紹介した点が「大きな飛躍」と書かれています。

年表で読む近代日本の身装文化

本書の目的

本書の一番の目的は、各時代に生きた人たちの身装を再現すること(確認すること)ために、この手がかりを提供することです。

本書の二つ目の目的は、身装の観点で文化変容のステップを事件・現況の時系列と、回顧の区分別から実感的に捉えることです。

大丸弘・高橋晴子『年表で読む近代日本の身装文化』三元社、2021年

近代日本の特徴

本書が近代日本の約80年間を対象としたことに大きな理由があります。

本書の対象とする時期は1968年(明治維新)から1945年(第二次大戦終結)までの約80年間。

世界各国の身装史のなかでも、一国の文化の近代化過程で身装の推移がかなり多様でせめぎあった事例は珍しいと著者は述べています。

近代日本では着物がスリムになる過程が単純でしたが、たしかに、洋服か和服かという選択の議論が激しかったように思います。

この激しさを著者は「国民思想の葛藤とあがき」ととらえています。

また、戦争の終結による都市壊滅や物資不足の長期によって大きな断絶を経験した日本では、1世紀前の祖父母や曾祖父母の生活文化をほとんど想像できなくなったと記します。

本書が衣生活の文化を多少とも再現しようとする理由は、このあたりにあります。

物価/賃金

テーマで増えたのが「物価/賃金」。

着物の柄や好みばかりを追いかけず、衣料品の値段や仕立人の賃金なども知ってほしい願いからです。

そして、日々の生活に密着させるために物価の基礎に各年の米価を提示。

テクニカルな点で自薦されているのが、市場取引の玄米一石でなく小売商の店頭にならんだ白米一升の値段で提示した点。経済史の手法よりもリアルです。

先行2冊との位置づけ

著者の大丸弘先生と高橋晴子先生はすでに共著で2冊を本を出しています。

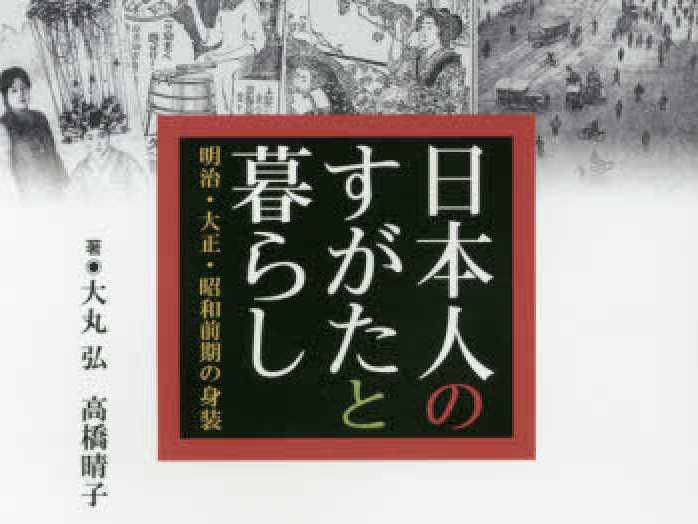

- 『日本人のすがたと暮らし―明治・大正・昭和前期の「身装」―』三元社、2016年

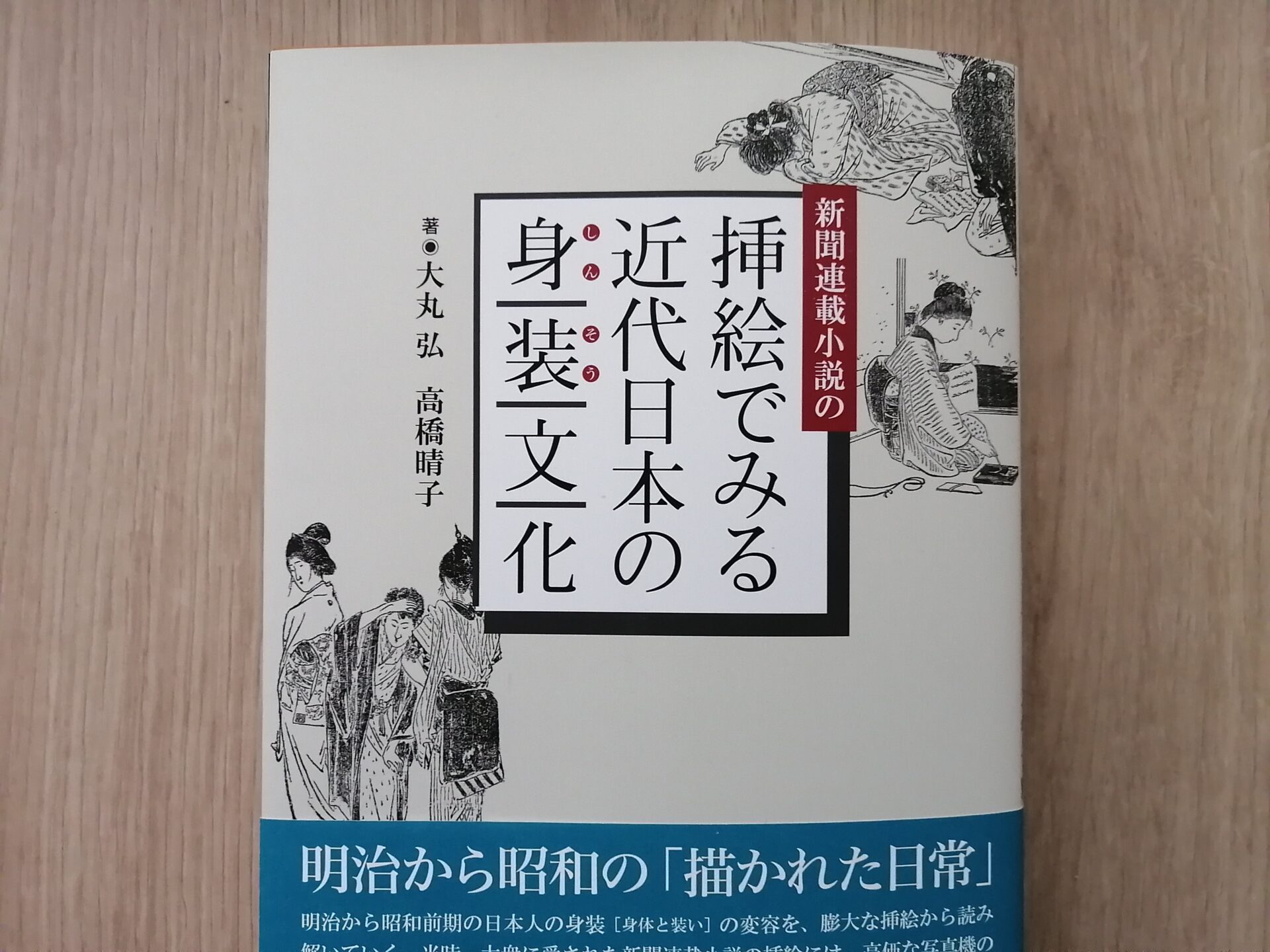

- 『新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化』三元社、2019年

大丸弘・高橋晴子『年表で読む近代日本の身装文化』三元社、2021年

これらの2冊の背景となる民衆の衣生活の全体像を知るためのツールが本書とのこと。

そして、近代日本の身装(身体と装い)の文化変容をテーマとした一連の著書は、本書をもって完結にするとのことです。

完結と聞くと寂しい気持ちにもなりますが、上の写真のように1冊目しか読みこなせていない私としては、大型本を使いこなすのが大変ですので、若年ながら大丸先生と高橋先生へ「お疲れ様でした」といいたい気持ちです。

MCDプロジェクト

近代日本の身装に関する3冊の本には、MCDプロジェクトが作成したデータベースが大きな影響を与えました。

いずれも国立民族学博物館ウェブサイト内で公開。

- 近代日本の身装電子年表:本書のデータベース版

- 身装画像データベース<近代日本の身装文化>

これらのデータベースでは検索語を入力して自由に検索したり、関連する画像資料をふんだんに閲覧したり、いろいろ楽しめます。

もちろん、大丸弘先生や高橋晴子先生の独特で鋭い現実感覚(当時感覚?)もたっぷり味わえます。

謹呈と本書の活用法の提案

2021年10月づけで高橋先生から三元社さん発信で『年表で読む近代日本の身装文化』を謹呈していただきました。

大丸弘・高橋晴子『年表で読む近代日本の身装文化』三元社、2021年

大丸弘・高橋晴子『年表で読む近代日本の身装文化』三元社、2021年

これで3冊とも謹呈していただいたことになります。

まだ格闘しているのが1冊目ですが、3冊ともにトータルに読むよりは調べ物ふうに辞典や辞書として使うのがいいかと思います。

他方、本書は年表ですから一気に読む手もあります。

が、770頁あるのでやはり辞書風に読むのが無難かも…。

とにかく、索引だけで約30頁、各頁に150個ほどの索引語句があるので合計4500個!

ここらあたりから気になる言葉をさぐっていくのも楽しいと思います。上述のデータベース2点とあわせれば、さらに理解が深まります。

コメント