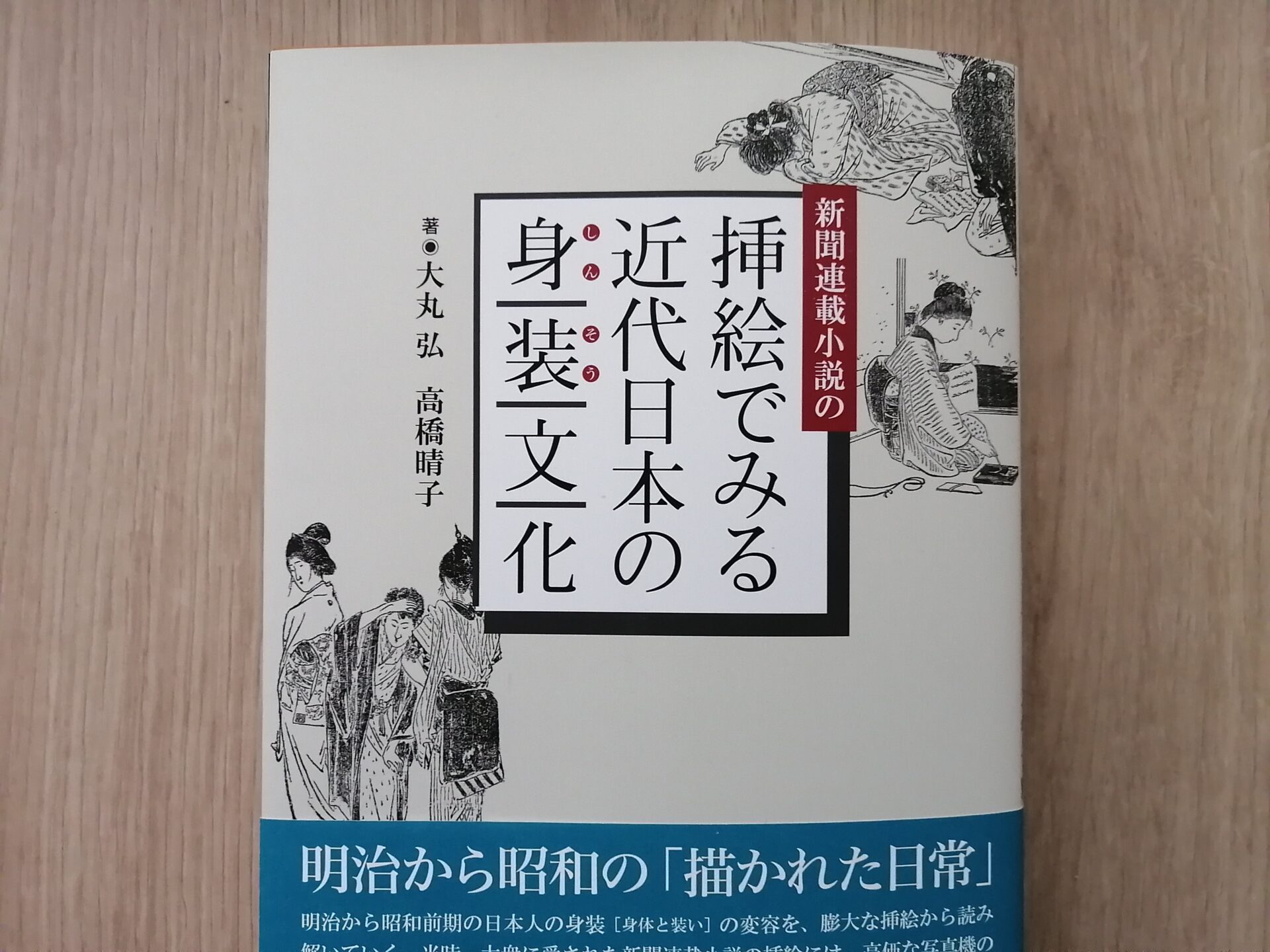

『新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化』は、近代日本における日本人の「身装ー身体と装いー」やこれをとりまく背景をたどった本です。

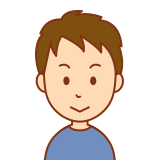

同時代の新聞連載小説に描かれた挿絵を使って近代日本人の身装を再現しています。1頁に1点以上の挿絵が載っているので、見やすく読みやすいです。

本書の構成は次のとおりです。

- 【解説】身装資料としての新聞連載小説の挿絵―明治・大正・昭和前期

- 主題別にみる日本人のすがたと暮らし

- 年代順にみる日本人のすがたと暮らし

- 資料(初期の新聞小説挿絵画家一覧、身装資料としての挿絵つき主要新聞小説年表)

- 事項索引、挿絵画家索引、小説作家索引

本書の中心となるのが「2」「3」です。

どうやら鏑木清方や竹久夢二くらいしか知らなかった私にとって、新しいイラストの世界を学べる体裁になっています。

新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化

刊行当初、新聞アレルギーの強い私には新聞をとりあげる理由も、ましてや連載小説の挿絵に注目する理由もわかりませんでした。

でも「まえがき」を読んでいくと、どうも今の新聞とは違う様子…。

近代の新聞、とくに19世紀末までの新聞の連載小説の挿絵クオリティは高かったようです。

同時代の高価なカメラ(写真機)では被写体になることのなかったさまざまな姿を見ることができます。

これまでの日本ファッション歴史の本では意外にビジュアル情報が乏しかったこともあって、著者の大丸弘先生と高橋晴子先生は新聞連載小説の挿絵に注目したそうです。

これほど多くの挿絵画家がいたのかと索引をみて驚きました。

連載小説の挿絵のクオリティが高かった理由について、著者は次のように述べています。

当時は衣裳そのものの価値の高いことから、作家は、きものの柄行きなどについての詳細な説明による、それぞれの登場人物にふさわしい衣裳付けに執着し、それを忠実に再現しようとする絵師によって、身装をめぐるとりどりの生活が描写され、読者の納得のいく挿絵に仕上がっているものが少なくありません。大丸弘・高橋晴子『新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化』三元社、2019年、1頁

このため、「描かれたモノやコトガラの信悪性が十分に察せられる」わけです。

挿絵は「絵空事」とバカにはできない水準にあったようです。

主題別にみる日本人のすがたと暮らし

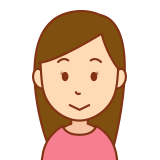

大丸弘・高橋晴子『新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化』三元社、2019年

この部は次のようなテーマをとりあげています。

- 人々の装いの必需品

- 和装文化になじんだ身体の態様

- 洋装文化に感化された女性の肢体と仕草などの変容

年代順にみる日本人のすがたと暮らし

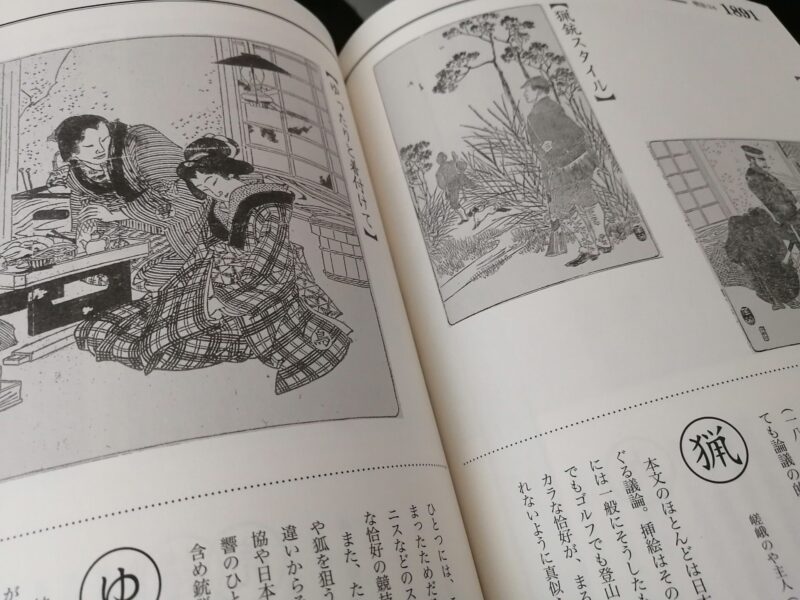

大丸弘・高橋晴子『新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化』三元社、2019年

この部では、近代日本の各年ごとに身装を中心にとりあげながら、日常生活の各場面を切りとって解説しています。

「まえがき」から驚きの連続です。挿絵のトーンが変わったんですね。

大正の半ばから昭和にきしかかる頃には、背景の描写の略筆が定着しますが、それに代わって、登場人物の表情がゆたかになっていく様子をご覧いただけるのも、年代順の面自味のひとつです。丸弘・高橋晴子『新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化』三元社、2019年、2頁

また、各挿絵にタイトルがついていますから、それを見ながらベージをめくる楽しさも味わえると著者は強調しています。

「あとがき」に「絵は読むもの」と書いてありますが、ページをめくって挿絵を見ていくたびに、何かを読んでいることを実感します。

「身装」の概念とMCDプロジェクト

「身装」の概念は著者お二人の造語で、人の装う心を主軸に、日常生活をとりまく情景・環境までをもふくめた意味です。

近代日本の身装に関する3冊の本には、MCDプロジェクトが作成したデータベースが大きな影響を与えました。

いずれも国立民族学博物館ウェブサイト内で公開。

- 近代日本の身装電子年表:本書のデータベース版

- 身装画像データベース<近代日本の身装文化>

これらのデータベースでは検索語を入力して自由に検索したり、関連する画像資料をふんだんに閲覧したり、いろいろ楽しめます。

もちろん、大丸弘先生や高橋晴子先生の独特で鋭い現実感覚(当時感覚?)もたっぷり味わえます。

2019年12月づけで高橋先生から三元社さん発信で『新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化』を謹呈していただきました。

大丸弘・高橋晴子『新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化』三元社、2019年

まだまだ1冊目の『日本人のすがたと暮らし』を消化している最中ですが、少しずつ勉強させていただきます。

コメント