2013年3月6日、梅田の古書店でこの本をみつけました。

民族衣装の本はいくつか持っています。

買わなくていいかなと思いながら奥付を確認すると、責任編集者に大丸弘と記されていたので迷わず購入。

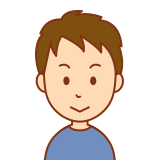

民族の暮らし「着る・飾る」:民族衣装と装身具のすべて

出版された1982年当時、国立民族学博物館に勤めていた新進気鋭の研究者たちを集めた図鑑です。また、硬質な論文集でもあります。

服飾史研究のなかで最も厳密かつ実証的な大丸弘の諸研究を私は高く評価をしてきました。

本書では、20世紀の民族衣装の流行としてキモノが大きく乗り遅れた点を指摘しています。そして、キモノはほとんど検討するに値しないとも言及。きわめて正当なキモノ評価です。

このような観点が1980年代に提起されたにもかかわらず、小泉和子のようにキモノを回顧的に述べ写真を羅列するに留まる著書がしばしば刊行される点をながめていると、歯がゆい感じがします。

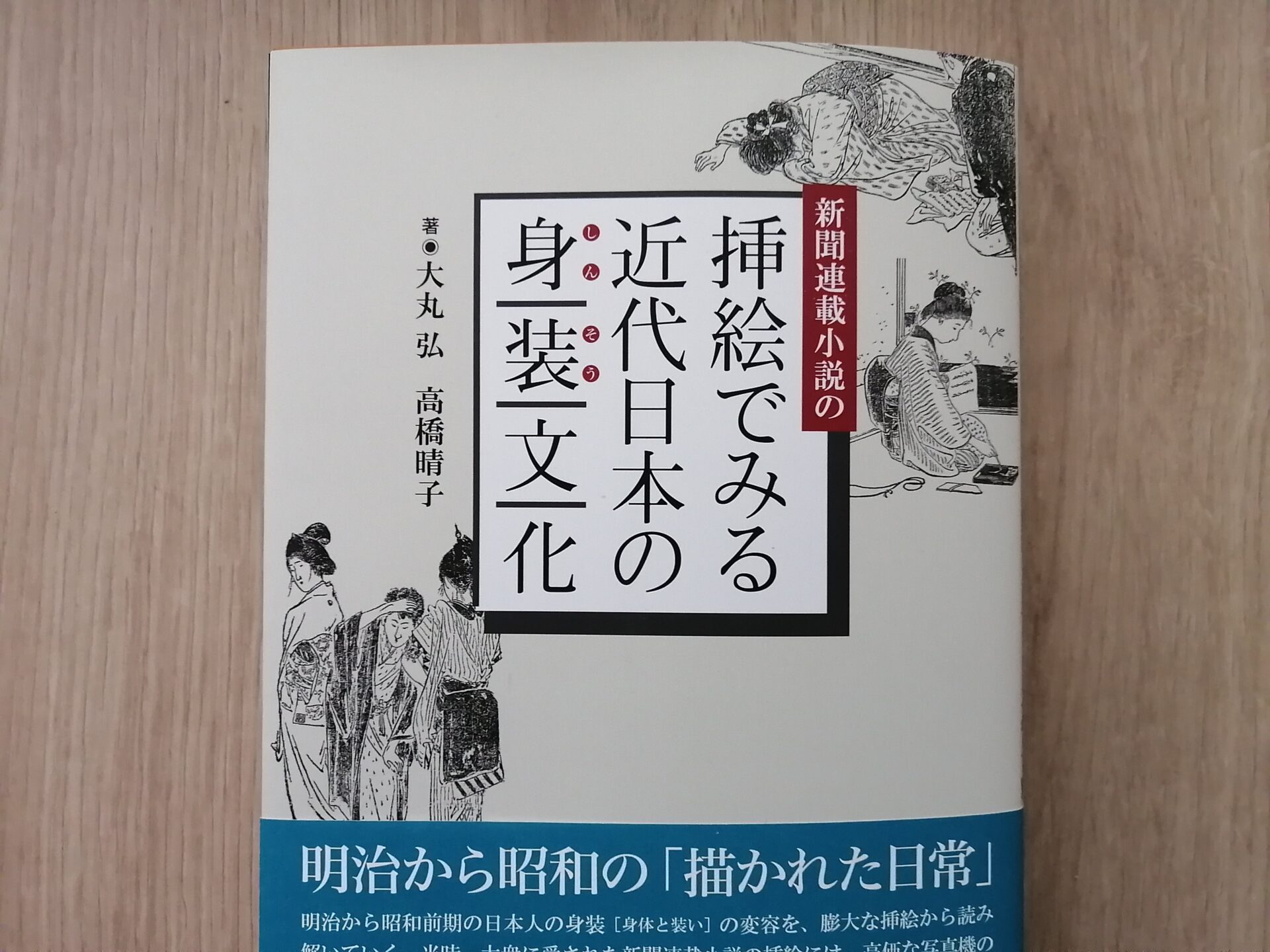

さて、大丸弘の和服論を紹介します。

民族の暮らし「着る・飾る」に読む残念な日本人と現代和服

オチからいえば、西洋人が着る着物や和服のルーズさがかえって19世紀までの伝統衣装としての和服に近いです。

そして、着物好きを自称する日本人にかぎって着物を知らず、固定観念に呪縛されつづけています。

固定観念の呪縛からの解放―日本・変化に背を向けたキモノー

こんな挑発的なタイトルで述べるエッセイがかなり鋭いです。

大丸弘は次のように問題提起します。

わたしたちのキモノは、いまどんな状況にあるのだろうか。(中略)こんにちは、欧米の大都市でなら、既製のキモノを手に入れるのは、それほどむずかしくはない。一般に欧米人は、キモノをネグリジェ風のガウンとかんがえているので、わたしたちからみるとややだらしのないような着かたも、かれらにとっては、キモノの魅力のひとつであるらしい。ある人はそれを、日本の民族衣装についてのかれらの無知にもとづく、としているが、しかしはたして、そうとばかりいえるものだろうか。梅棹忠夫監修・大丸弘責任編集『世界旅行―民族の暮らし 1 着る・飾る―民族衣装と装身具のすべて―』日本交通公社出版事業部、1982年、19頁

西洋人は着物をルーズなものとと考えがち。また、ルーズな着物が魅力的です。

このような西洋人の理解を間違いだとする日本人がたまにいて、今でいう着物警察が陥るような錯覚ですね。

「キモノをネグリジェ風のガウン」とした西洋人たちが連袖を「キモノ・スリーブ」と名づけました。西洋人から注目された日本人が喜んでしまって「キモノ・スリーブ」を誤解したまま今にいたります。

着物をルーズに着る西洋での着装は歴史的にみるて自然なことです。

着物はアウターウェアになった江戸時代の小袖が前身。広くいわれるように中世までの小袖は下着でした。

普段着としても着られた小袖が農作業に利用されたことは、日本衣服史の教えるところです。このような着装は戦後にも見られました。

問題は、着物がだらしなく着ることを拒んだ転換期があったことです。

この転換期を大丸弘の諸論文が検証し、1900年から1910年までの間だとまとめられています。つまり20世紀初頭。

つまり、「ある人はそれを、日本の民族衣装についてのかれらの無知にもとづく」とみなす着物肯定派の見解が、じつは歴史的根拠の乏しいものだったことになります。

不変と思われがちな和服(着物)

20世紀初頭に和服は変化しました。

でも、中国の旗袍やベトナムのアオザイのような激しい変化はみられませんでした。

和服の変化が小さかったことについて大丸弘が次のように述べています。

なるほど過去一世紀、和服じたいにはめだつような変化は、なかったかもしれない。しかし変化がちいさかあったことは、変化の余地のないほど完成しているというより、変化の必要性から、和服は顔をそむけてしまった、といえるのではないか。(中略)幕末から現代までのあいだに、日本人の生活は大きく変わった。けれども和服はそれほど変わらなかった。それは和服が、衣生活の全面戦争から撤退し、ほそぼそとした局地戦のうちに、自分をとじこめてしまったためではないのか。梅棹忠夫監修・大丸弘責任編集『世界旅行―民族の暮らし 1 着る・飾る―民族衣装と装身具のすべて―』日本交通公社出版事業部、1982年、19頁

和服の変化が小さかったことは、和服が完成したものということではありません。

むしろ、和服が変化することを日本人が拒絶したということです。

蛸壺に自分ではまった和服業界

近代日本の生活は一変したにも関わらず和服の変化は小さかったです。

なぜでしょうか。

和服は自ら蛸壺にはまりにいって、局地戦でチマチマと自分たちの流派で自慰したからです。

もう少し突っ込んでいえば、和服業界は、我流を慰め他派を罵倒する陰湿な日本社会の一例になってしまいました。

20世紀、我流の自慰的な妄想は着物をとりまく幻想へと広がりました。

長じゅばんにせよ上着にせよ、じつにたくさんの実用新案や個人的アイデアの仕掛けが、縫製のうえにも着想のうえにもあって、いわばそういうたくさんの仕掛けにささえられて、やっとのことであの振袖すがたはなりたっているともいえる。完成とはある意味での単純さであるという。してみれば、この種の和服は、完成などとはほど遠いと、いわざるをえない。梅棹忠夫監修・大丸弘責任編集『世界旅行―民族の暮らし 1 着る・飾る―民族衣装と装身具のすべて―』日本交通公社出版事業部、1982年、19頁

振袖が完成とはほど遠い未熟なものという指摘が鋭いです。

小袖の袂(たもと)が下に延長したのが振袖です。振袖の着装が武家や農家・商家の上流女性に限られていたことは通説。

振袖というゴミ

ふつう、極みや完成とは引き算によって成り立ちます。動態ではなく静態を示します。

服を作るとき、デザインの分からない人たちは足し算をしてしまいます。つまり、いろいろと物を足したくなります。

配色を盛りすぎて雑色になったり、装飾を盛りすぎて雑飾になったり。

この極みが振袖という無様な姿なわけです。

完成とは単純さのことだとすれば、振袖って雑アイテムを仕掛けまくった集合体としてのゴミ。

配色嵩じればただの雑色、装飾嵩じればただの雑飾。

振袖は素人職人の集まった雑なアイテムの集合体です。

仕掛けが重なると「よい品」という幻想につつまれ、振袖は高額に。

近世日本人のルーズな着装と近現代日本人の残念さ

大丸弘は、だらしなく着ることが西洋人の錯誤ではなく、近世の日本人にもみられた点を補足しています。

かれらははわたしたちのようにとらわれてもいず、りきんでもいなかった。だからときには、いまの和服からみれば、だらしなくも着た。洗練ということはべつとして、むしろあの欧米人のキモノガウンの着こなしが、気持ちのうえではわたしたちの祖父母や、その父母たちの着こなしに、ちかいとさえいえるのではないだろうか。梅棹忠夫監修・大丸弘責任編集『世界旅行―民族の暮らし 1 着る・飾る―民族衣装と装身具のすべて―』日本交通公社出版事業部、1982年、19頁

近世日本人が和服をルーズに着たことにたいし、近代化のもとで日本人は残念な方向へ進んだことを大丸弘が指摘しています。

わたしたちは、近代化という、あたらしい伝統の呪縛のもとに、この高温多湿のわが国で、ズボンとネクタイの蛮風から、ぬけだすことができない。夜明けは遠いというべきか。梅棹忠夫監修・大丸弘責任編集『世界旅行―民族の暮らし 1 着る・飾る―民族衣装と装身具のすべて―』日本交通公社出版事業部、1982年、19頁

新しい伝統の呪縛。

高温多湿の日本にズボンとネクタイの習慣をとりいれることの哀れさ。

残念な近現代日本人のできあがりです。

1982年に書いた論文で、いまだ日本も日本人も文明開化されていない指摘が面白かったです。

コメント