洋服といっても、私たちが身につけている着やすい洋服だけじゃなく、着にくい洋服もあります。

日本の着物が不幸な自爆史を遂げたのは「着にくい洋服」をめざしてしまったからです。

この記事では「着にくい洋服」をめざした事情について、大丸弘の諸文献から述べています。

まず、現代和服が「着にくい洋服」をめざしてしまった理由は次の点から説明できます。

1920年代までの日本人が理解した洋服とは、活動的で、形の単純な、そのような意味で実用的な洋服であった。それ以外の洋服の、西欧社会におけるかぎりもない多様性には、眼を向けようともしなかった。また、その能力もなかったといえよう。大丸弘「現代和服の変貌II―着想理念の構造と変容―」(『国立民族学博物館研究報告』第10巻1号、1985年7月)183頁

この記事の概要

さて、西洋人からの蔑視を避けるためや西洋人への憧憬のために、和服の洋服化が向かったのは着物のルーズさの減少という方向でした。

そして、20世紀初頭から西洋倫理にもとづくスリムな和服が発生しました。これが現代和服の源流です。

和服(着物)は巻き衣タイプの衣服ですから、もともとスリムになるはずがありません。これを可能にしたのが和服のボディコンシャス化と着用者のサイボーグ化でした。

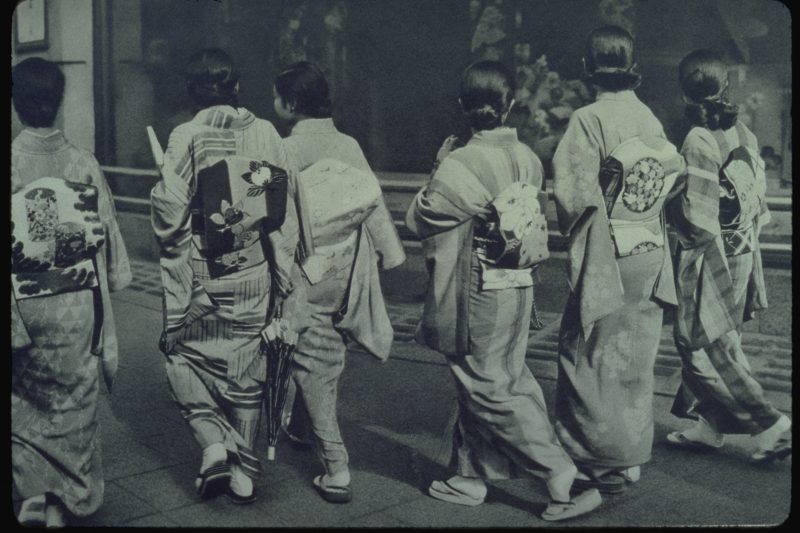

1900年ころの着物のイメージ

着物はローブ

西洋人がイメージした着物は次のようなものです。

19世紀後半から20世紀初頭にかけて欧米人たちが着物を理解したのはネグリジェ風のガウンだったのは広く知られる。大丸弘「総論 生活観を反映する民族服」(梅棹忠夫監修・大丸弘責任編集『着る・飾る―民族衣装と装身具のすべて―』日本交通公社出版事業局、1982年、19頁

今でも着物といえば風呂上りのガウンやローブをイメージする外国人が多いです。

実際、現代和服がどれほどスリムになっても、連袖かつ広袖を採用する以上、ルーズさを否定できません。

このルーズさを回避した方法を後述し、まずは和服がルーズだった時代をふりかえります。

日本人が失ったルーズな着物生活

和服がルーズだった時代はどうだったでしょうか。いいかえれば、日本人が失った着物生活はどんなものでしょうか。

失った着物生活にはメリットもデメリットもあります。

近世的モラルと恒常的な貧困

からだ、とくに胸をあらわすことについて、当時の女性たちは、それを実見した欧米人や、現代の日本人とは、ちがう意識をもっていたとみなければならない。そしてその意識をかたちづくった要素の中のある部分には、“開化以前”としか言いようのない独自の近世的モラルと、恒常的な貧困とが存在していたことを、考慮のうちにいれなければならないとおもう。大丸弘「現代和服の変貌―その設計と着想技術の方向に関して―」『国立民族学博物館研究報告』第4巻4号、1979年12月、792頁

19世紀和服がもっていたのは生活感のある着装でした。

裸体禁止令や違式詿違条例が1870年代に出たあと、1世紀以上にわたって日本人の裸体習慣は減りました。2000年ころには男性の立小便もみかけなくなりました。

女性が人前で胸を露出することには授乳のメリットがありました。また、男女交流でも役立ったはずです。

生活感のある和服は生活に追われる姿も示したわけです。大丸弘がいう恒常的な貧困を忘れてはいけません。

曳裾と裾綿

19世紀和服がもっていた構造や習慣に曳裾と裾綿があります。

曳裾(曳き裾)は「ひきすそ」と読みます。

構造上、19世紀和服と較べて現代和服の失ったもっともいちじるしいものは、曳裾であり、また厚い裾綿である。当時は一般に重ね着の習慣があったから、冬期は相当の厚みのものを身にまといつけ、中流以上の家庭では大きく(ふき)をだした裾を畳にひいていた。大丸弘「現代和服の変貌―その設計と着装技術の方向に関して―」『国立民族学博物館研究報告』民族学振興会,第4巻4号、1980年3月、789~790頁

曳裾の意味は、足や裾を床や地面に触れたまま動かすことで、一言でいえば「引きずり」。

「東山の金さん」などの時代劇でたまに見かける動作です。

この動作を現代和服は失いました。

また、裾綿も失ったと大丸は書いています。

裾綿(すそわた)は裾の入口に入れた綿です。裾口を(ふき)または袘(ふき)といいます。

中流以上の家庭では曳裾をよくして、音がスルスルとしていたのかと想像します。ルーズな分、大げさな感じがしますが、これが19世紀までの着物ライフだったのでしょう。

20世紀になって歩行方法(歩き方)も変わったといえます。

ルーズさ回避からみた和服の洋服化

ルーズさ回避には、綿入の消滅と緩みや弛みの減少がめざされました。

綿入の消滅

民族衣装の洋服化によくある話ですが、和服の洋服化で綿入が消滅したことが大前提です。

裾綿にかかわり、綿入は袷(二重)の着物のあいだに綿を詰めることです。とくに冬の防寒用に利用されていました。2枚の布のあいだに綿を入れていてはスリム化どころの話ではありません。

緩みや弛みの減少

この点を簡潔に述べた大丸弘の指摘をいくつか紹介します。

今日の和服の現実は、ドレーパリー系衣服としてのゆるみのゆたかさは袖にのこるだけで、体幹部はむしろtailoring(テーラリング/岩本注)の方向を志向している。大丸弘「現代和服の変貌―その設計と着装技術の方向に関して―」『国立民族学博物館研究報告』民族学振興会,第4巻4号、1980年3月、789頁

ドレーパリー系衣服とは巻いて着る衣服のことで、着物もその一つ。インドの伝統衣装だったサリーが有名です。

巻いて着る衣服は緩みや弛みが出やすいですが、現代和服の緩み・弛みは袖にしか残っていないのが和服の現実と大丸は述べています。

このような和服の変貌は、「活動的で、不必要な手間のかかることを嫌う現代生活への適応」と「西欧服の構造と感覚への接近」であった。大丸弘「西欧型服装の形成―和服論の観点から―」国立民族学博物館研究報告別冊、第4巻、1987年2月、3頁)

つまり、前近代和服は手間がかかり、手間を嫌って和服は洋服となりました。

ルーズさを回避した着物で得たもの

ルーズさを回避してスリム化した和服は、とくに女性の着物でした。

19世紀風のゆったりした着想法は、今日ではむしろ男性の和服にのこっている。大丸弘「現代和服の変貌―その設計と着想技術の方向関して―」(『国立民族学博物館研究報告』第4巻4号、1979年12月)790頁

それでは、曳裾、裾綿、綿入、そして緩みや弛みを排除して日本人は何を得たのでしょうか。

なかでも大きな要素だった曳裾は、日常的には明治20年代に消え、そのすこし前からは腰のはしょりが定着し、女の胴は太い棒のようになった。おなじころから、帯の柄をみせることが主眼になっているお太鼓結びが、結びようとしてはより自然な、ほかの結び様から突出し、女のすがたを立体的には無趣味なものとした。大丸弘・高橋晴子『日本人のすがたと暮らし―明治・大正・昭和前期の「身装」―』三元社、2016年、265・266頁

腰に端折り(はしょり)が発生して定着にむかいながら、1890年ころに曳裾が消えました。

この結果、「女の胴は太い棒」になったのですから、19世紀和服が見せた女性美が棒状態ではなかったと分かります。

着物の帯がめだつようになって、よく外国人が帯を枕と理解するようになりました。

ルーズさを回避した着物で得たものが≪棒のように太い女性の胴体≫だったとは…。

着物を着ると棒のように見える点から、スリム化が衣服ラインやボディ・ラインをHラインにしたことがわかります。

太い胴体はグルグル巻きのナルト着装と呼応して、この記事の最後「着用者のサイボーグ化」に繋がります。

帯の強調

現代和服は女性をサイボーグにして帯を強調しました。「お太鼓結び」の登場です。

19世紀和服の帯にはいろんな結び方がありました。19世紀末から、帯柄を見せるための「お太鼓結び」が排他的に普及しました。

1933年の着物。和服の洋服化を端的に示す一例。 via 近代日本の身装文化

このように、いろんなルーズさを排除しながら和服が洋服化・西洋化を進みました。

そして、着物の美しさは帯の美しさとなり、女性の美しさを表現しなくなりました。

もう少し具体的にどう変化したかをみていきましょう。

現代和服にみるボディコンシャス化と着崩れ防止

ルーズさを回避しようとして和服はいろんな要素を排除しました。

そして、ボディコンシャス化と着崩れ防止の方向へ進みました。

和服のボディコンシャス化

19世紀和服がかなり緩みや弛みをもっていたことを次の記事にまとめました。

1900年ころを境に、和服は緩みや弛みを排除する方向へ向かいました。

平坦になった端折りの例 / 現代の色留袖 via 初詣の着物、既婚者と未婚者で違いは?格付け、マナーを守って既婚女性に相応しい着物を | 春夏秋冬。

上のような一見シンプルに見える現代和服を大丸弘が次のようにまとめています。

- 洋服仕立が和服仕立へ応用され、腰回りが引き締まり、裾さばきが良くなりました。

- 帯が胸元まで上昇することによって、胸と肩の張りが協調され衿元が糺されました。

- 「衿もとのくつろぎのほか、帯の交叉させた結び様や、変化に富んだ裾からげや端折り」が排除されました。

「引き締まり」の言葉に象徴されるように、洋服仕立の和服仕立への応用はスリム化およびボディコンシャス化をめざしたものです。

1~3の各点を次のようにまとめなおします。

- 和裁が洋裁を導入して、ウエストが引き締まって裾捌き(すそさばき)・立ち居振る舞いが向上しました。

- 帯が上方へ移動し、胸元・衿元や肩に張りが出ました。

- 19世紀和服にくらべて20世紀和服は、衿元・帯・裾・端折りなどから緩み(ゆるみ)や弛み(たるみ)を排除し、簡素なスリム化やボディコンシャス化をめざしました。

2点目の帯の上昇ですが、これには西洋の美的基準の一つ「黄金比」も関係しています。ウエスト上方から胸元にいたる部分を強調することで、脚を長く見せる効果があります。

着物の帯の上昇と同じ現象に次のような衣装変化を挙げられます。

- チャイナ服やチョゴリなどの上衣の丈が短小化(=下衣の上限が上昇)

- 旗袍やアオザイのスリット開始点とウエストライン(腰線)が上昇

和服の着崩れ防止と動作の停止

このため、20世紀の和服の多くが動きにくくなりました。

手間を嫌って和服は洋服となりましたが、動作に向いていない和服には着崩れ防止のための手間が残りました。

この手間を回避した方法が着付け仕事の独立です。

なんと、和服は着る動作を着用者から排除したわけです。難しい言い方をすれば、着用の複雑化・外部化。

つまり、19世紀まで普段着だった着物を着れない人が続出しました。自分で服を着られなくなる現象です。もちろん、着用できない人に否はありません。

また、着崩れ防止の行方は動作の停止となりました。つまり「着た以上、動くなよ」が至上命題となったわけです。

現代和服を振り返る:着用者のサイボーグ化

現代和服にみる胸元・衿元と端折りの関係

胸元・衿元と端折りの関係は相反関係にあります。

現代和服のように胸元・衿元がピンと張って、他方で端折りをほぼ平坦にさせることは、布が平面で身体が立体である以上、理屈的には不可能です。

着用者のサイボーグ化

胸元・衿元と端折りの相反関係を超えて、緩みや弛みのない和服を可能にしたのが着用者のサイボーグ化です。

深い打ち合わせを固定するための金具や、ベルト類の利用は日本の伝統的な着想美から、着くずれの美を奪ったという意味において、重要なinnovationであることになる。(大丸弘「現代和服の変貌―その設計と着想技術の方向関して―」(『国立民族学博物館研究報告』第4巻4号、1979年12月)787頁

現代和服を着るとき、タオルを数枚重ねて腹部にあて、乳房と腹部との凹凸差を減らしたり、ゴム・ベルトを脇下に通して衿元を両側から引っ張ったりします。

胸元・衿元や端折りの弛みの発生防止、いわゆる「着崩れ」を起させない仕掛けになっています。

着崩れの美を失った現代和服を脱げば、タオルやゴムベルトなどでぐるぐる巻きにされたナルト状態、つまり、サイボーグ化された女体が現われます。

矢嶋孝敏・伊藤元重『きもの文化と日本』に書いてあるエピソードに、フォーマルウェア化された着物を着さされた客が《チャーシュー(ナルト)の気持ちがわかった」》と述べたそうです(同書20・21頁)。

この感想は、まさに女性をサイボーグにして着物を巻くという、20世紀和服のグチャグチャになったルールを示した名言です。

和服の洋服化とは女体のサイボーグ化を伴なったわけです。

まとめ

曳裾、裾綿、綿入、そして緩みや弛みを排除した現代和服で日本人が得たものは帯柄の美でした。

代わりに女性美や着崩れの美を放棄して、着用者をサイボーグ化しました。

20世紀の和服がたどった歴史は、女性を軽視して帯業者を喜ばせた過程でした。

和服の歴史はかなり寂しいものした。

和服の洋服化は民族衣装の洋服化を示す一例です。

世界のファッション歴史上で洋服化をかなり激しく経験した民族衣装は旗袍(チャイナドレス)です。「旗袍の洋服化:1920年代から1950年代までの変遷」がわやりやすく説明しています。

ぜひ旗袍からも民族衣装の洋服化をたどってみてください。

コメント