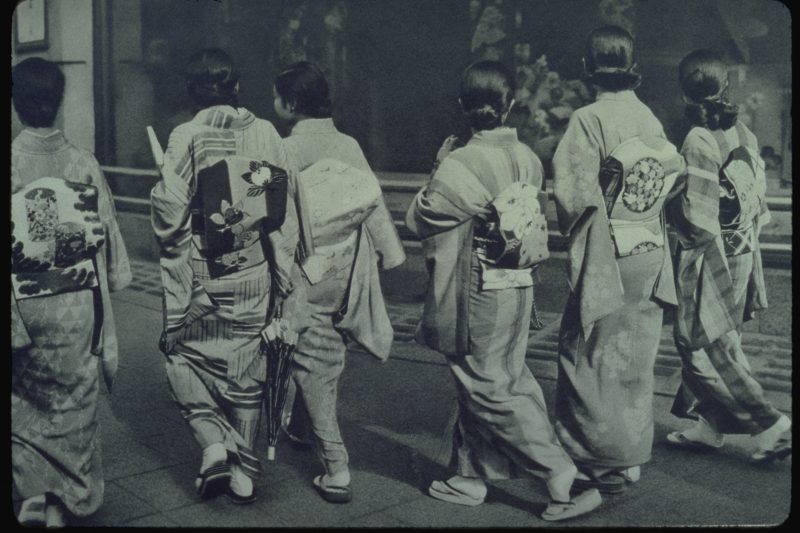

20世紀前半、日本人は和装の一環として羽織と下着を使うようになりました。

この変化に洋装や西洋倫理からの影響があり、和服の洋服化の一例にあげられます。

20世紀になると、19世紀和服(着物)のもっていた綿入の習慣が消滅し、着物は薄着になりました。着物のスリム化は細くなっただけでなく薄くもなったのです。

これにともなって、羽織・コートを着る習慣や下着をつける習慣ができました。

羽織・コートや下着・肌着はいずれも、防寒目的だけでなく、別の西洋倫理である衛生目的もありました。

これらの着用習慣がどう作られたかを細かくみていきます。

羽織と下着にみる和服の洋服化

羽織の着用

着物のスリム化は綿入を消滅させて薄着化したので、寒い時期、外側に何かを羽織って(はおって)寒さをしのぐ必要がありました。

羽織とはアウターウェアの外に着る衣服ですから、英語のカタカナ表記でいえばコート。

もともと羽織(羽折)には保温防寒を目的にせず、儀礼的性格がありました。明治のはじめ頃に裃(かみしも)から羽織に変わったといわれています。

下着や肌着の着用

20世紀になると、着物のなかにメリヤスのシャツを着る習慣が登場します。

最初は男性でした。20世紀前半、シャツのほかにもズボン下、股引、パッチなど、男性用の下着や肌着が多く使われました。多くははテキスタイル・ウェア、一部はニット・ウェアでした。

20世紀後半にもなるとニット・ウェアの発展で多くの人々が下着や肌着を使うようになりました。

とくに女性の着用者が増えました。

女性にも着物のなかに下着や肌着を着る習慣が広がります。

20世紀前半に女性が家庭裁縫でよく作った洋服

20世紀前半に女性が家で服づくりをするうえで洋服を受けいれた様子を大丸弘が詳しく述べています。

(女性が主に家で制作する上で)最初にうけいれられた西欧衣服とは、なんであったか、(中略)シャッ、ズボン下、コートの3種がそれである。(中略)シャツ、ズボン下、コートの3種に共通する特色は、円筒形の密閉形式による保温性(コートの場合は、それと保護性)である。この3種の衣服は、従来の和服のうちに、似たものが全くなかったわけではないが、毛織物、フランネル、メリヤスといった西欧系の素材を利用することによって、その特性をより高めることを可能にしたのである。シャツ・ズボン下は肌着ではあっても,それは専ら男性のものであって、lingerie, あるいは foundation にあたるものではない。当時の男性の着用のしかたをみると、和服の衿もとや袖先に、シャッをぴっちりと着こんで、そこにはっきりと、従来の和服に欠けていた、密閉(保温)性が、それらの服種によって補われたことを認めることができる。大丸弘『西欧型服装の形成―和服論の観点から―』国立民族学博物館研究報告別冊4号、1987年2月、16~18頁

女性が家庭裁縫でよく作った洋服はシャツ、ズボン下、コートでした。

これらは毛織物・フランネル・メリヤスなどの西洋素材を使っていて、保温性や保護性をもっていました。

男性のシャツ

保温効果の高い素材で円筒形の密閉形式をつくり、風通しを遮断して保温と防寒にむいた衣服を作っていたわけです。密閉形式は19世紀までの和服になかった要素です。

20世紀前半を対象にした時代劇で、よく書生さんがぴっちりしたシャツを内側に着ている場面がありますね。衿や袖から白色のシャツがはみ出ている姿です。

女性のショーツ

19世紀までの女性の下着や肌着には腰巻や蹴出しなどの下穿きがありました。

これらは股間を包むものではありませんでした。

中国・香港の映画監督ウォン・カーウァイが来日したとき、来日パーティに出席した女優の寺島しのぶはフォーマル・ウェアとして着物を着ました。

バレンタイン・デーにちなみ、チョコレート贈呈のため来場した寺島しのぶが「監督の作品は3作の中で唯一ヌードシーンがないが、逆に“見えないエロチシズム”がある」と絶賛。さらに自身の着物姿について「着物はしとやかに見えるが、実は下着をつけないで着るものですから、今日もつけていません」と場内を沸かせた。(3大巨匠がこぞって描いた“エロス”とは?:映画ニュース – 映画.com)2005年2月15日

下着をつけずに着物を着ることが今では正しいフォーマル・ウェアになっています。一般にショーツを穿かなかった近代の習慣の名残です。

19世紀後半、襠(まち)のついた下穿きを穿かせようとするキャンペーンが実施されました。

19世紀末になると、女性和服用の下穿きを製造販売するアパレル業者があらわれ、都市部だけでなく地方にもひろく宣伝していきました。

和服用の襠つき下着は局部の取り外し式が便利です。でも家内で製作することが難しかったため既製品業者が着手したわけです。

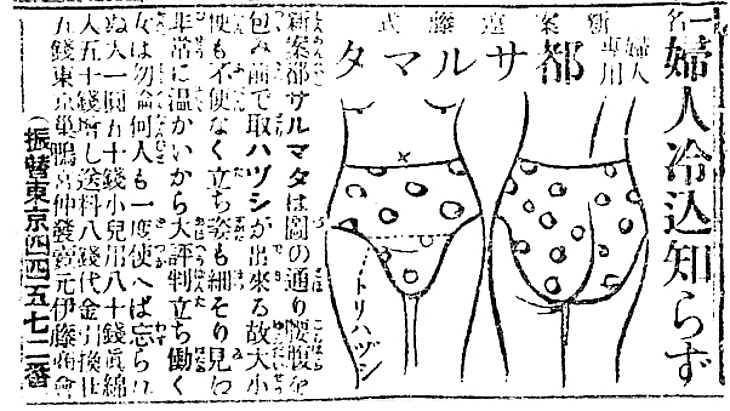

一例に次の広告。

和装下着 婦人用 サルマタ via 近代日本の身装文化

家庭裁縫で難しい点は曲線部分の多いアイテムです。婦人専用サルマタのように股間部分(襠部分)が取り外しできるものですと、さらに難しいわけです。

戦前期に刊行された裁縫書を調べますと、下着の裁縫を教える近代初期の本に、久永廉蔵『改良衣服裁縫伝授―小学生徒―』(正札屋、1876年)があります。

この本は襯衣(はだき/肌着)や靴下・足袋の仕立をとりあげています。でも、局部を覆うショーツをとりあげていません。

サルマタ(猿股)や股引などの襠つき下着が過程裁縫のアイテムに登場したのは早くて1910年代。

つまり、19世紀中期からスタートした裁縫書が大量に刊行された流れからみると、女性が猿股や股引を身につけた時期はかなり遅かったことになります。

現代和服の下着の一例

現代和服で女性用の下着や肌着は常識になっています。

とくにショーツやファンデーション。

肌着

着物の内側につける肌着にこんなシャツがあります。

上半身を覆う肌着です。20世紀前半までこの手の肌着を襦袢といいました。

やさしい肌ざわりと美しい着こなし。さんびファンデール和装肌着。「婦人画報」1975年1月号。

着る人にとって「やさしい肌ざわり」、見る人にたいして「美しい着こなし」。

「Col.」はカラー(色)。

キャッチフレーズのうち「やさしい肌ざわり」は商品に保証されています。「美しい着こなし」は和装を着てから判断するもので担保されています。

「和装肌着」は和装向け肌着ですから、肌着を和装とは考えていません。

この肌着は袖口にしっかりレースを縫いつけているので洋服です。身頃の打ち合いから漢服・チョゴリ・和服などの部類ではあります。

ここで難問発生。

原っぱの背景と可愛いモデルとババシャツの3つをトータルに理解する難しさ…。

ヒートテック

羽織やコートはやや時代遅れでしょうか。寒くなると、デニム生地なみの分厚い着物にくわえ、ヒートテックの下着や肌着を着こむ方法があります。

夏にゆかたを着て、非常に楽しかった。秋冬も着たいんだけど、ゆかたじゃ薄すぎる。かといって、絹はまだちょっと手が出ない。そんな人にはポリエステルのきものもあるし、ゆかた地じゃない木綿のきものもある。(中略)浜松の遠州木綿とか、新潟・小千谷の片貝木綿とかいった生地は、デニムぐらいの厚さのものもある。下にヒートテックを着こめば、冬でも十分着られます。矢嶋孝敏・伊藤元重『きもの文化と日本』日本経済新聞出版社、2016年、37頁

寺島しのぶのフォーマル・ウェアとちがって、矢嶋孝敏はカジュアル・ウェアとして着物を推進する立場にあります。

ですから下着や肌着にも配慮する必要があります。

下着・肌着の有無を含めて和服を考えるとき、これらの和服は和装というべきものです。

和服と和装とを大きく誤解し、間違えた事例が次の経済産業省と和装振興研究会です。

補論:経済産業省と和装振興研究会が考えた和装

2015年、経済産業省は和装振興研究会を設置しました。

若い世代のきものへの関心の高まり等をふまえ、新たな需要の開拓に向けて新たなビジネスモデルを構築し、きもの産業の好循環を創造するため、(中略)「和装振興研究会(製造産業局長主催の研究会)」を設置し(中略)有識者、若手経営者及びユーザーから構成される「和装振興研究会報告書」を取りまとめました。和装振興研究会-報告書(METI/経済産業省)

すでに研究会は「和装振興研究会報告書(PDF形式:6,141KB)」を公開しています。という報告書を公表していて、こちらからダウンロードできます(和装振興研究会-報告書(METI/経済産業省))。

この報告書をながめると、下着・肌着・内衣など、和服の内側に着用する衣服について全く検討されていないことがわかります。

経済産業省と和装振興研究会は、一番外側に着用する和服(着物)しか検討していません。

和服(着物)を平気で和装と呼んでいるので、下着や肌着を含めたトータルなコーディネートを創造しますが、お役所仕事なのでみごと期待に応えてくれませんでした。

頓珍漢な有識者、若手経営者、ユーザーたちが集まったのでしょう。こみ上げてくる苦笑いを抑えられません…。

税金を無駄遣いする暇があれば、衣服史のしっかりした本をじっくり勉強してほしいものです。

コメント