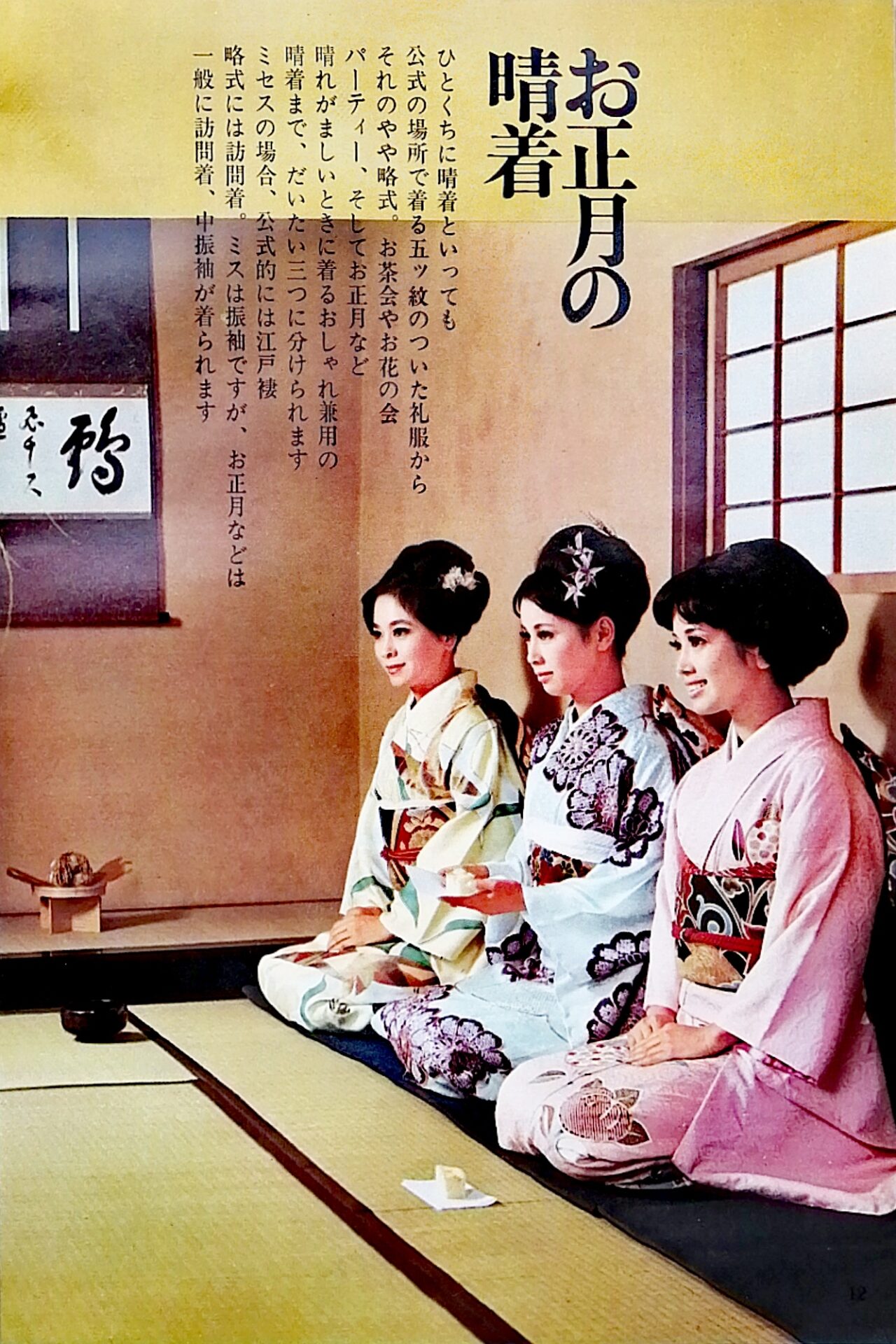

この記事では「婦人画報」1967年1月号に載った「お正月の晴れ着/花の刺繍」をご紹介しています。

お正月の晴れ着は「着物」と「洋装」に分けられています。ここでは「着物」をとりあげて、「洋装」のほうは姉妹サイトの「「婦人画報」1967年1月号の記事を解説」をご覧ください。

雑誌には写真の理解を誘導するための文章がありますね。

これをリード文と私は呼んでいます。このリード文を簡単に書きなおしながら、分析したり感想を書いたりしていきます。

〈特集〉お正月の晴着(「婦人画報」1967年1月号)

晴着といってもいろいろあると説明しています。

いちおう、3段階に分けています。

- 五ツ紋のついた礼服の晴着

- この略式の晴着

- おしゃれ兼用の晴着(お茶会・お花会・パーティ・正月)

ミセス(既婚女性)なら公式に江戸褄、略式に訪問着。

ミス(未婚女性)は振袖が基本で、正月などは訪問着や中振袖を着るとのこと。

表にしてはっきり書いてほしいところです。

公式、略式、おしゃれ兼用がミセスとミスそれぞれに対応していません。

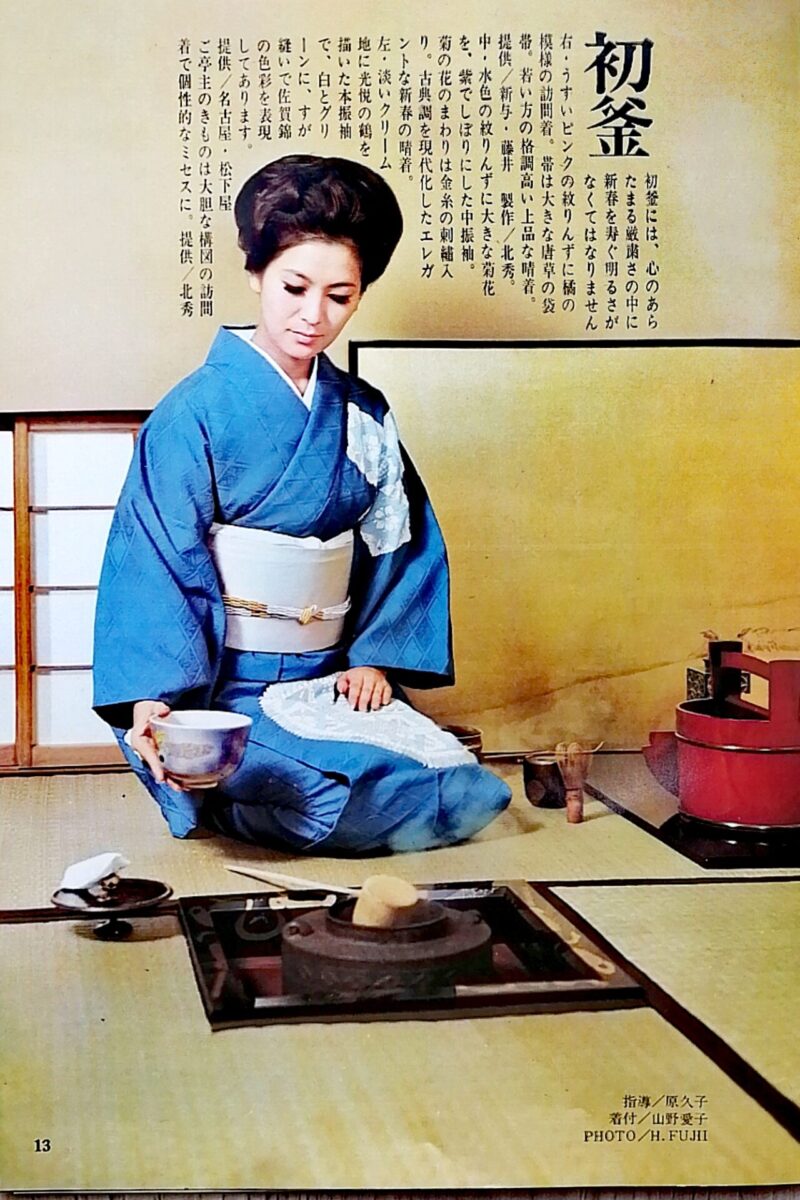

初釜

クレジットをみると、これらお茶会の2枚の写真は藤井秀喜が写したものです。

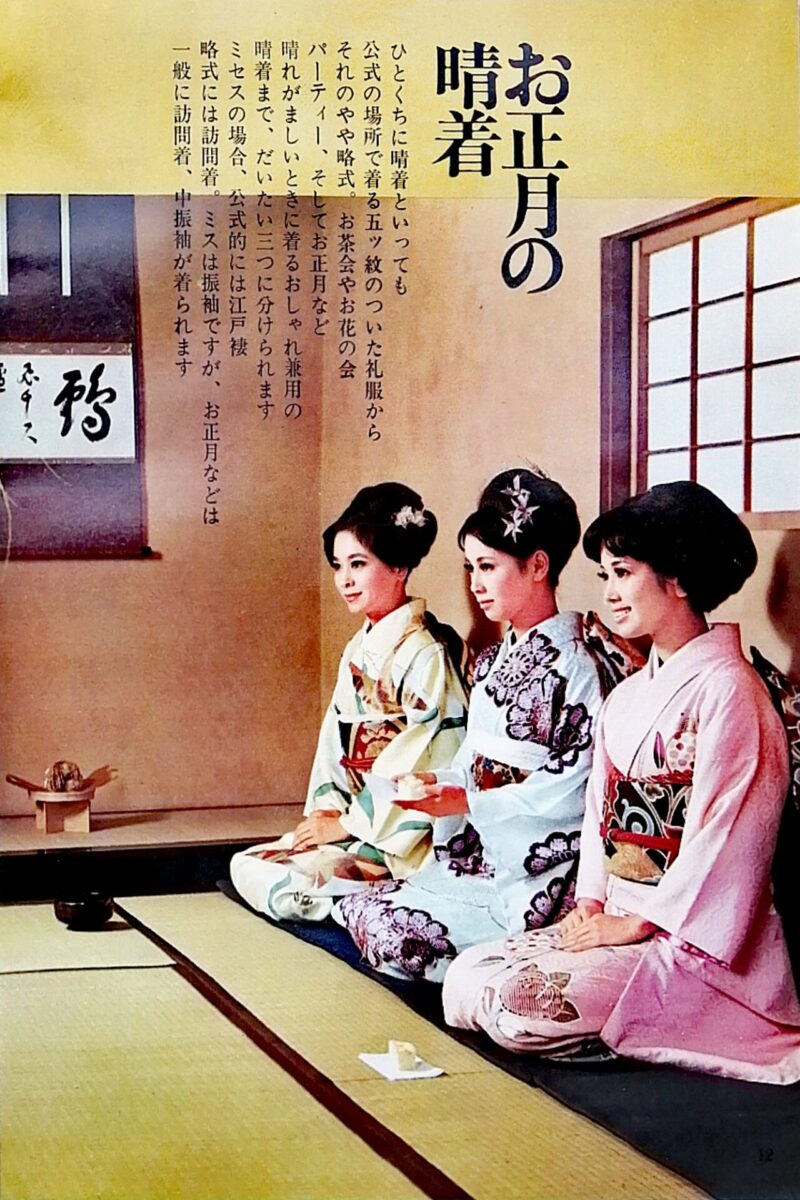

「婦人画報」1967年1月号、12頁。

- 右の女性…薄いピンクの紋綸子に橘の模様の訪問着。帯は大きな唐草の袋帯。このセットを河合女性の格調高い上品な晴着としています。

- 真ん中の女性…水色の紋綸子に大きな菊花を紫で絞りにした中振袖。菊花のまわりに金糸の刺繍が入っています。クラシック調を現代化したエレガントな新春の晴着と表現。

- 左の女性…淡いクリーム色の生地に光悦の鶴を描いた本振袖。白色と緑色に絓縫い(すがぬい)で佐賀錦の色彩を表現。

「婦人画報」1967年1月号、13頁。

亭主の着物は大胆な構図の訪問着。個性的なミセスむけ。

着物女子で訪問着・中振袖・本振袖の3種類を紹介。ボス(亭主)が訪問着なので、着物女子の上位に立っている構造か…。

書初め

「婦人画報」1967年1月号、14頁。

昔からまったく理解できなかったのが高価な着物を着て書道すること。

墨こぼれるって。

こぼさないのがマナーや品格だと20世紀日本人なら言うでしょうがね。

あと書道って準備が面倒なので、書き初めが書き納めになっていたのも近代日本の伝統。

とにかく説明を追います。

町春草先生を囲んだ書き初め大会。町春草とは書家で「なにはづ書芸社」を主宰していました。よくネットや辞書に「女流書家」とありますが、これは差別言説。正しくは「書家」です。

- 右の女性…紋緞子の染ボカシに鳳凰の模様を刺繍した本振袖。帯は金地に菊詰め亀甲の袋帯。これらを総じて華やかな晴着としめています。

- 右から二人目の女性…白地の紋緞子に金糸の刺繍の薔薇。近代的なセンスの個性的なミセスの訪問着とのこと。

- 右から三人目の女性…松皮菱に観世水という能衣裳風の紋様の中振袖。多彩色で優雅な晴着となるようですが、3人ともどれも優雅に見えます。

- 左ページの女性…大きな雲どりの染め分けに金銀箔の小紋が入った訪問着。

松竹梅・菊

「婦人画報」1967年1月号、16頁。

このモデルは新藤恵美でしょうか…。

けっこうテンションが上がりました。

「婦人画報」1967年1月号、17頁。

まとめながら読んでいると、着物の商品紹介になっていますね。

女性雑誌やファッション雑誌のカタログ化が進んだのは2000年代になってからと思っていましたが、1960年代にはショッピング用になっていた面があります。

もちろん、当時の方が読む記事の分量は多いですが。

さてさて、説明を追います。

- 右の女性…松竹梅に扇面、正月にふさわしい模様の中振袖。本格的な総柄の友禅染だそうです。金銀箔に刺繍が入った着物で、豪華。帯は白地に菊縦枠と大きな華文の丸帯。正装用の晴着だそうです。

- 左の女性…大小の菊の花々を総絞りにした中振袖。地色を黄色にしているので新鮮さがあります。帯は黒地に牡丹の花の袋帯。新年の初詣や招待されたときにむいているとのこと。

この2枚の写真を撮影した場所は明治村とのこと。

明治の何を表現したかったのでしょうか。

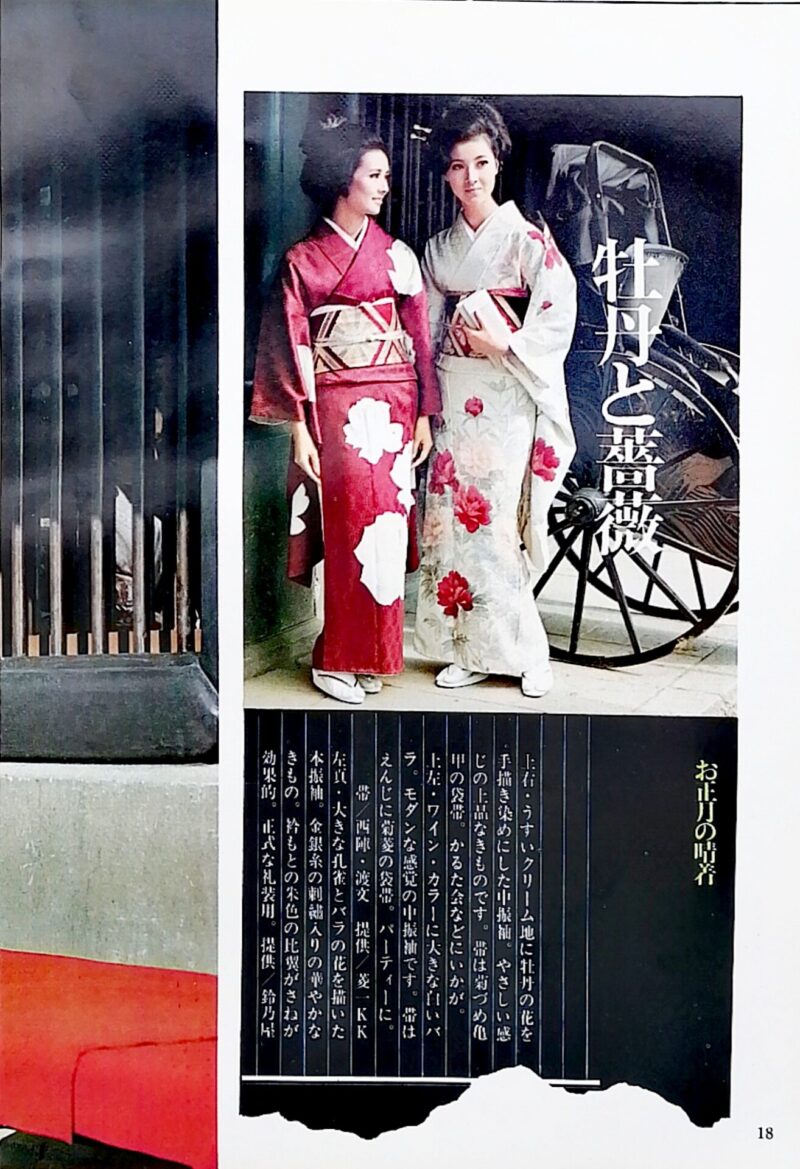

牡丹と薔薇・孔雀

「婦人画報」1967年1月号、18頁。

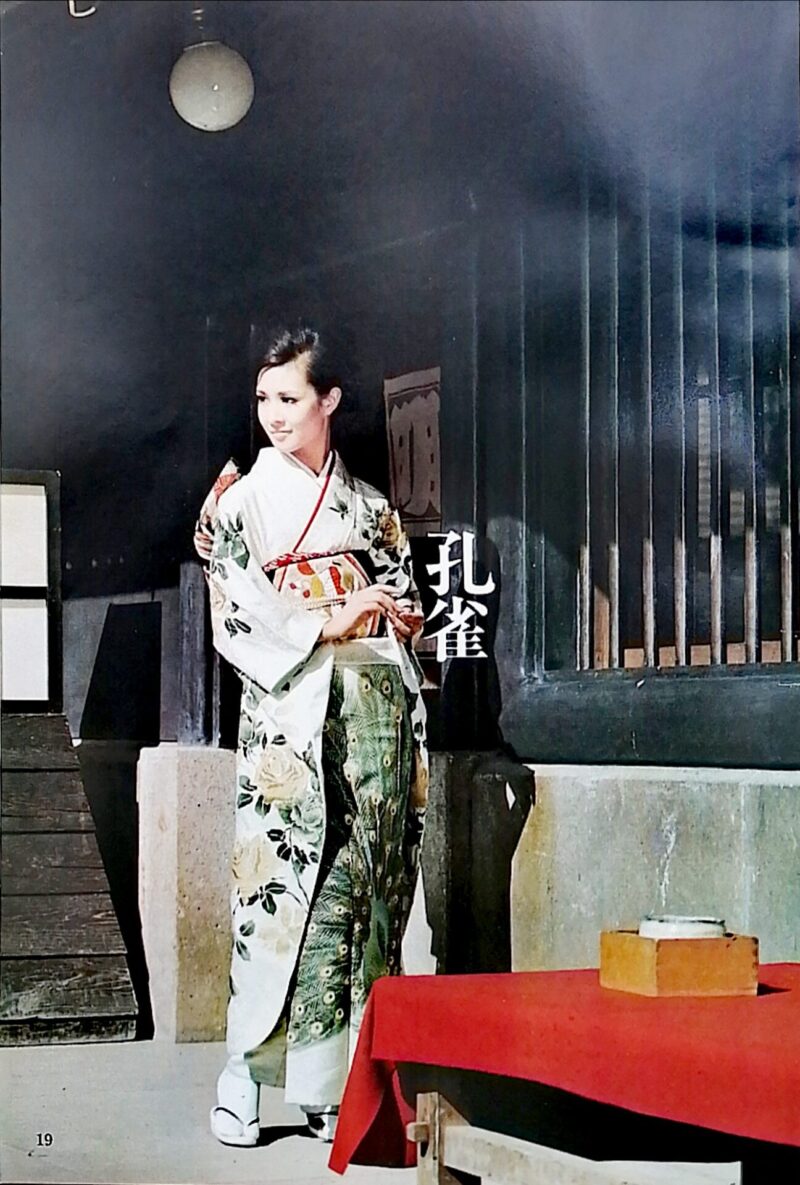

「婦人画報」1967年1月号、19頁。

- 右の女性…薄いクリーム記事に牡丹の花を手描き染めにした中振袖で、優しい感じの上品な着物とのこと。帯は菊詰め亀甲の袋帯。リード文はカルタ会に如何かと勧めています。

- 左の女性…ワインカラーに大きな白色の薔薇。モダンな感覚の中振袖。帯には臙脂(えんじ)色に菊菱の袋帯。パーティむけとのこと。

- 左ページの女性…大きな孔雀と薔薇の花を描いた本振袖。金銀糸の刺繍入りで華やかな着物です。衿元の朱色の比翼重ねが効果的と。

1枚目の左の女性が着るワインカラーの着物がカッコいいです。

比翼重ねという言葉をはじめて調べました。

単に両側に柄が線対象に広がっていることかと思っていましたが、着物を2枚重ねに着ているように見せたテクと形のことなんですね。てっきりパイピングしているのかと、今までずっと思っていました ^ ^ ;

やっぱり形容詞に抵抗してしまいます。どの着物も優しい感じがするし、豪華でもあります。

この違いは私自身ずっと考えていかなければいけません。

まさに途上国日本が近代化して以降、もっとも重要な形容詞です。

それにしても右ページの右の女性、かなり綺麗でびっくりしました。

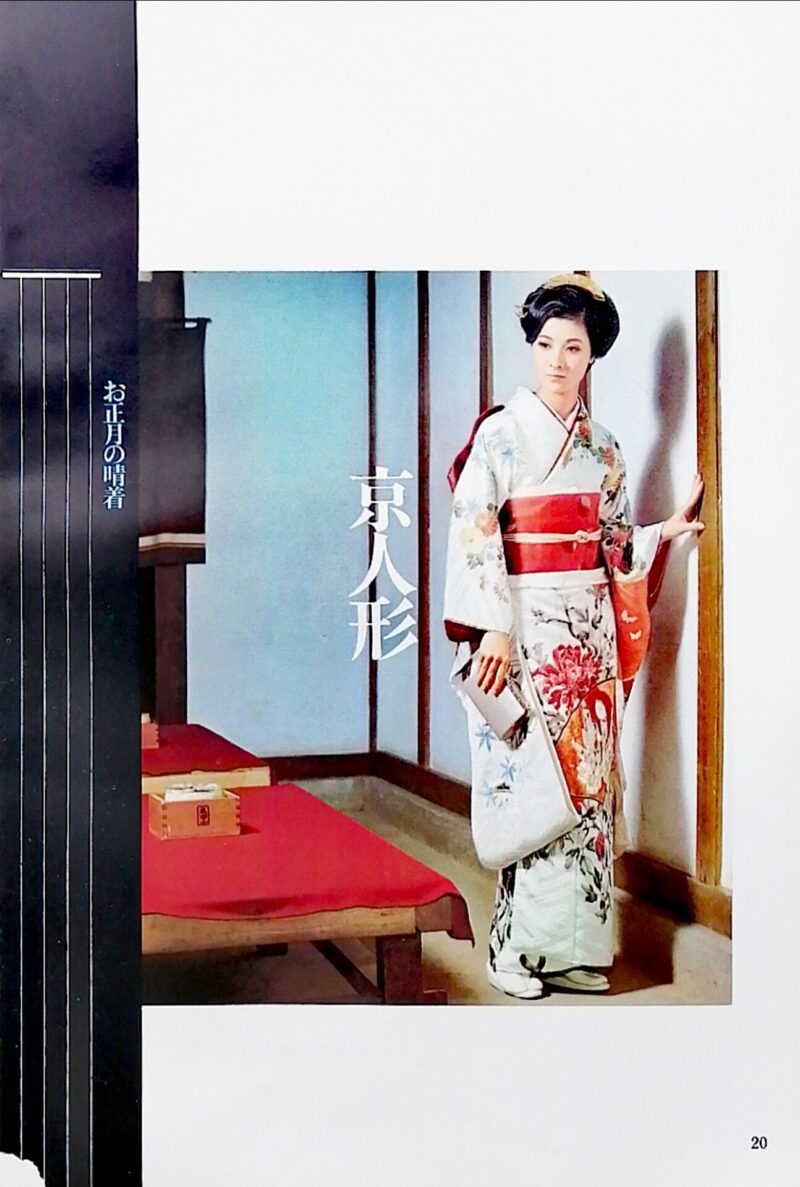

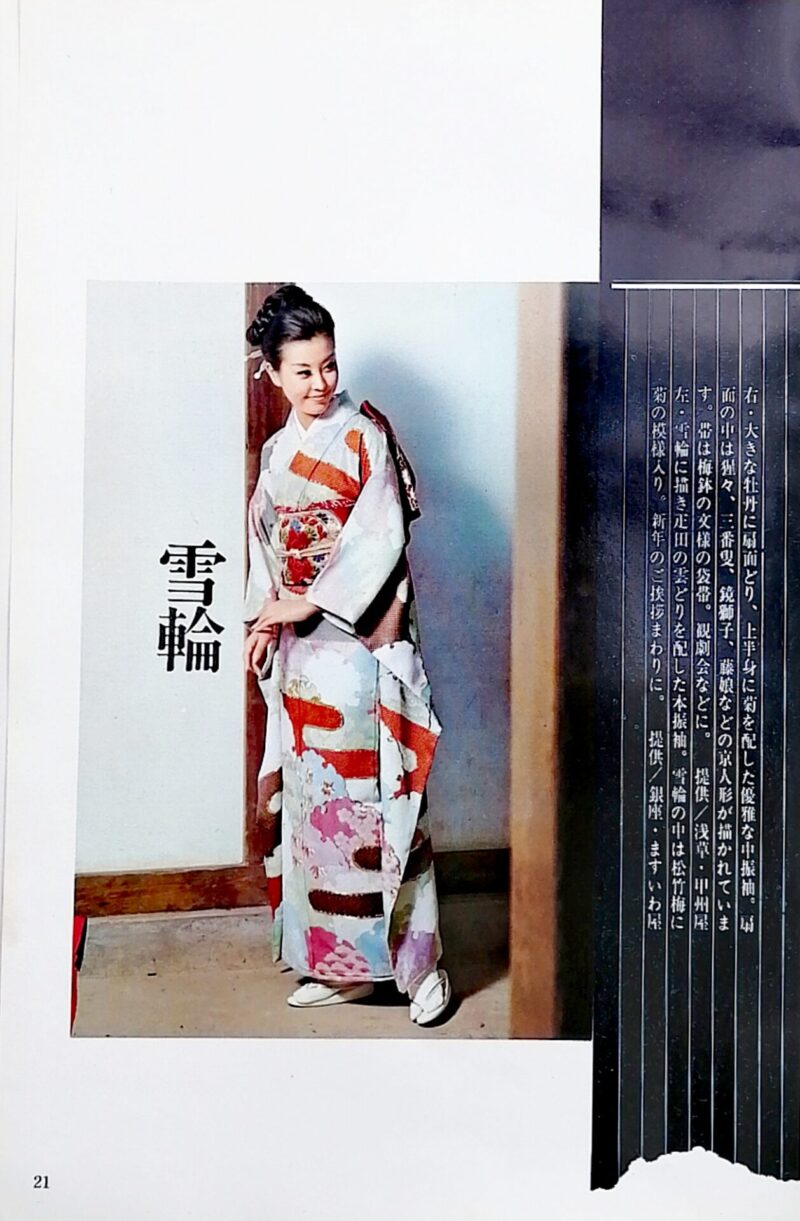

京人形・雪輪

「婦人画報」1967年1月号、20頁。

「婦人画報」1967年1月号、21頁。

2枚目は新藤恵美でしょうか…。

- 右の女性…大きなボタンに扇面。上半身に菊を配した優雅な中振袖。扇面のなかに猩々(しょうじょう)、三番曳、鏡獅子、藤娘などの京人形が勢ぞろい。帯は梅鉢の紋様の袋帯。観劇会などむけとのこと。

- 左の女性…雪輪に描き疋田の雲どりを配した本振袖。雪輪のなかに松竹梅、菊の模様が入っています。新年の挨拶まわりにと。

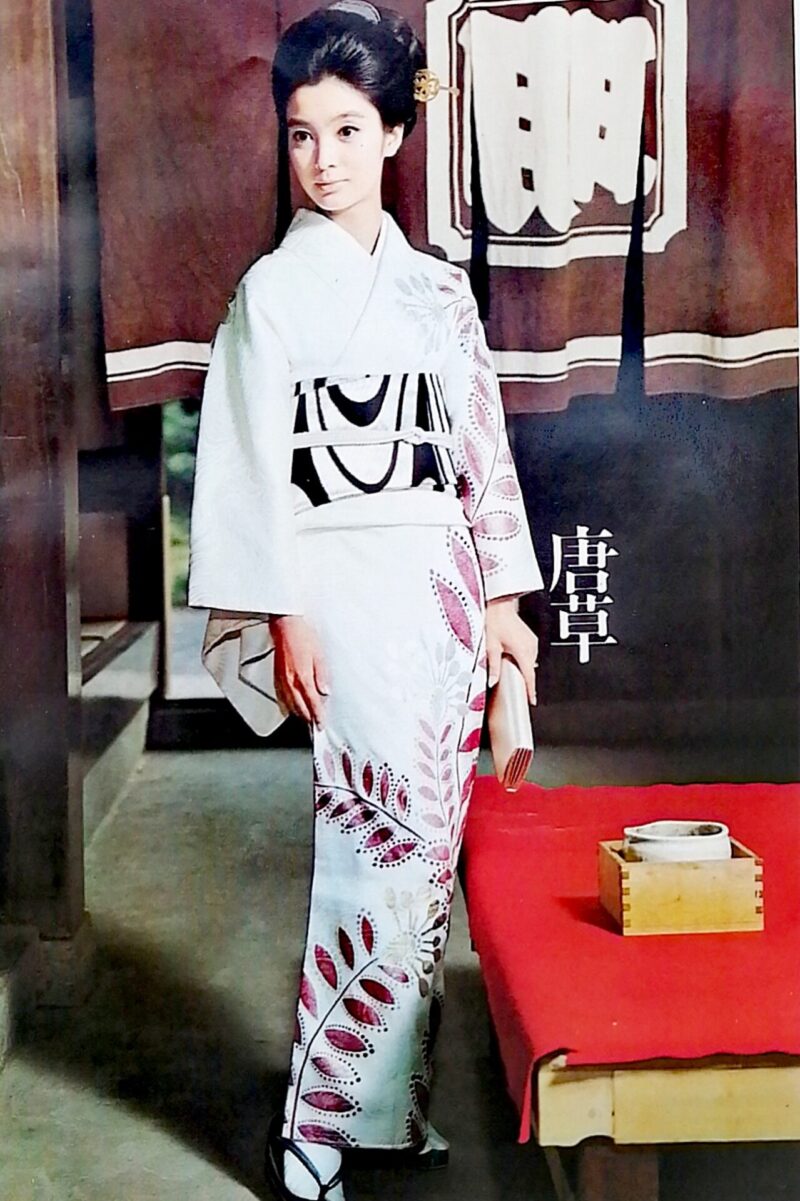

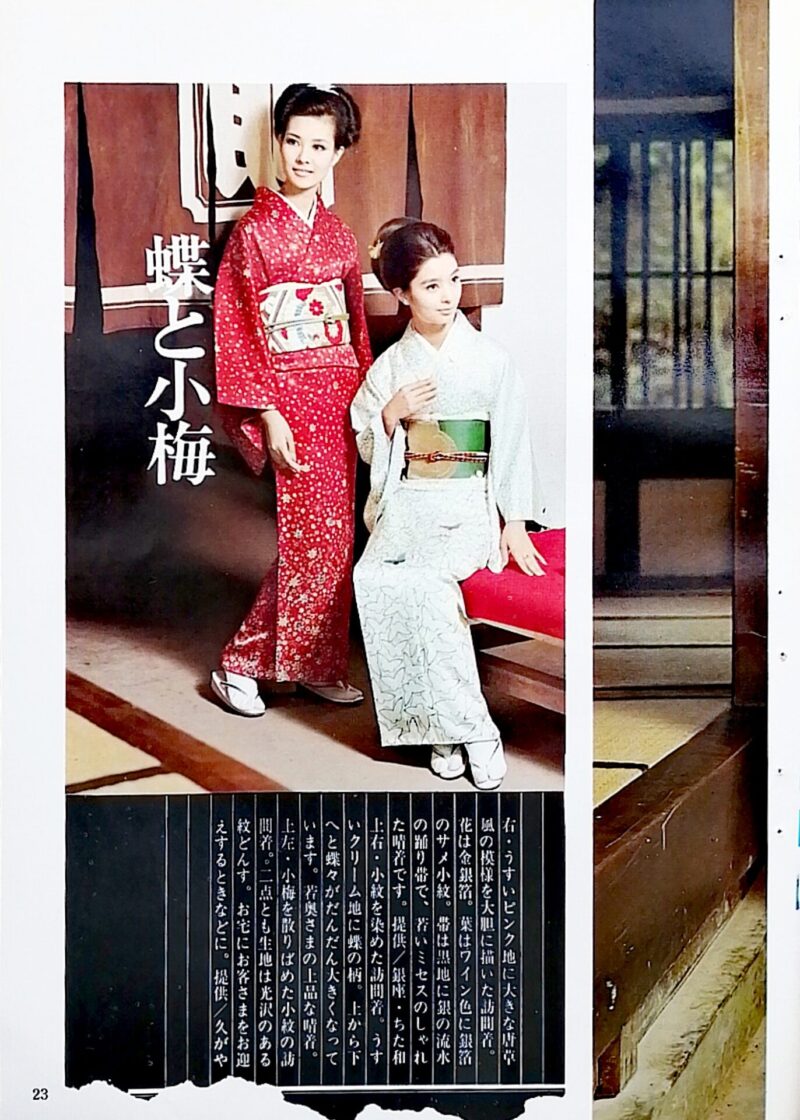

唐草・蝶と小梅

「婦人画報」1967年1月号、22頁。

「婦人画報」1967年1月号、23頁。

最後の2枚です。

1枚目の写真は香川京子でしょうか。綺麗。

右の女性…薄いピンク色の生地に大きな唐草風の模様を描いた訪問着。花は金銀箔。葉はワイン色に銀箔の鮫小紋。帯は黒地に銀の流水の踊り帯。若いミセスのしゃれた晴着だそうです。

左ページの右の女性…小紋を染めた訪問着。薄いクリーム生地に蝶の柄。上から下へと蝶々がだんだん大きくなっているようですが、座っている遠近感のせいではっきりしません。若奥様の上品な晴着。

左ページの左の女性…小梅を散りばめた小紋の訪問着。2点とも生地は光沢ある紋緞子。お宅に客を迎え入れるときに着ることを勧めています。

漢字・ひらがな・カタカナのバランスで外来語と和語を混ぜている可能性を考えましたが、そうでもなさそう。

まとめ

今回、慣れない記事を書いていて訪問着ってラフだなと感じました。振袖は大袈裟だ。どう装飾しても雑さが抜けませんが、訪問着はシンプルでいいですね。

さて、リード文をみていて20世紀日本語の分裂状態を再認できました。

- 「近代的なセンス」と「モダンな感覚」

- 「若いミセス」と「若奥さま」

昭和モダンが正しいのか昭和近代が正しいのか。昭和モダンは1920年代・1930年代で昭和レトロは1960年代・1970年代なのか。

それはともかく、こういう和洋折衷・和洋混乱のズレた用語を集めていって、いずれリード文にみる20世紀日本語の文法のようなものを考えてみたいなぁと思います。

コメント