手持ちの昭和レトロな雑誌から着物姿の岩下志麻さんをご紹介しています。敬称は略します。

長いあいだ、着物のプラスイメージは岩下志麻に限られていました。

シリーズ映画『極道の妻たち』でカッコいいと思ったのが1990年ころ。

昭和レトロな雑誌にみる着物すがたの岩下志麻さん

その後、実生活でもいろんなメディアでも、着物から斬新なイメージをうけることなく気づけば2010年代なかば。

雑誌『婦人画報』のバックナンバーを買っているうちに再び志麻ちゃんの虜になりました。

1980年代や1990年代のバブル期『極道の妻たち』の着物よりも、1960年代・1970年代のシンプルな着物のほうが、今となっては素敵です。

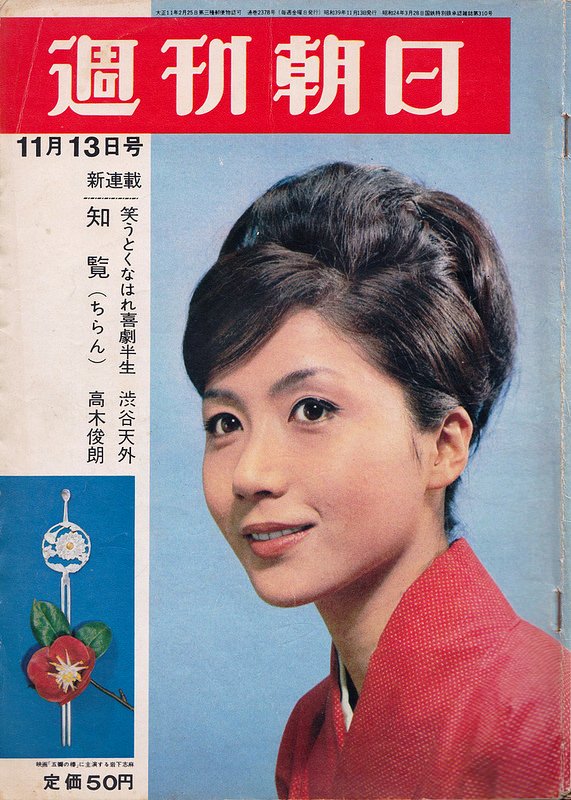

時代劇ミステリーで新境地にいどむ清純スター(1964年)

「週刊朝日」1964年11月13日号、表紙。

「週刊朝日」1964年11月13日号の表紙です。

この表紙は映画『「五瓣の椿』撮影時のものかと思います。

薄めの臙脂色(えんじいろ)にクリーム色かタマゴ色のドット柄。デシン(縮緬)でしょうか…?

普段着っぽくて素敵です。

岩下志麻の写真には形式ばった着物が多いですが、これは笑顔が映えていてラフな柄にラフな表情がマッチング。

といってもカバー撮影なのでヘアスタイルはバッチリとアップに固めています。

総製作費1億6000万円という「五瓣の椿」のヒロイン「おしの」役の岩下志麻。斜陽の日本映画界、しかも「白日夢」や「紅閨夢」で芳しからぬ話題をまちた松竹としては、ぜひともこの大作で名誉挽回をはかりたいところ。その重責を細い両肩に負わされた志麻ちゃんの表情は、意外に明るかった。「週刊朝日」1964年11月13日号、28頁

「表紙の人」として28頁から30頁まで特集が組まれています。

時代劇に挑戦する岩下志麻の人となりを紹介した記事になっています。

小見出しを挙げます。

- 初の人殺し役・おしの

- 素質を表した「古都」

- 家庭環境にも恵まれて

- ”駆けずの志麻”突走る

- 芸域の広い優等生女優

この時期の岩下志麻は松竹の大黒柱として存在感を示していました。

雑誌で「志麻ちゃん」と書かれていたのがウケました。年をとっても愛嬌抜群かつ色っぽいし、当時も掴みどころのない女性だったと思います。

記事の中で残念なのは映画評論家・荻昌弘の引用コメント。

岩下の強みは非常に近代的でありながら、しかも日本的な女性のよさを持っている所(荻昌弘氏)「週刊朝日」1964年11月13日号、29頁

近代と日本を対立項にもってくる説得力のない単純二分法・二項対立。

日本を東アジアくらいに広げて考えられなかったのが二昔ほど前の日本人のコメントらしい。

「雪国」撮影後の浴衣(1965年)

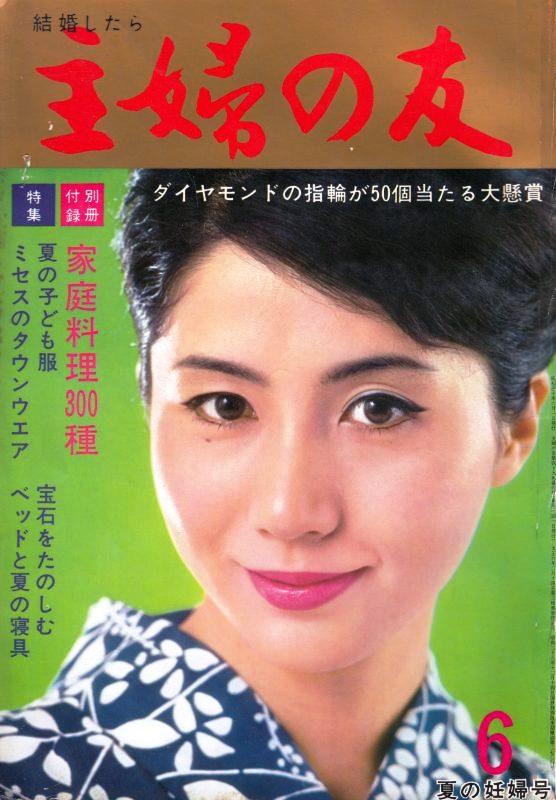

結婚したら「主婦の友」主婦の友社、1965年6月号(夏の妊婦号)。カバーモデルは浴衣姿の岩下志麻。

雑誌『主婦の友』から。

結婚したら「主婦の友」になって「夏の妊婦号」へ…。

産めよ増やせよのスローガンが高度成長期にも活きていたんだなと時代を感じます。

結婚したら主婦の友という題名らしく、この雑誌は日本のセレブ、衣装、アクセサリー、料理、家庭教育から、性の喜びや妊婦・妊娠にいたるまで、主婦にかんする記事をいろんな方面からとりあげています。まぁ、どんな雑誌も似たようなものか…。

もとい、映画「雪国」を撮り終えたばかりの岩下志麻がカバーモデル。『主婦の友』の表紙を飾ったのは珍しい気がします。

岩下志麻には雪やけがうっすら残っていたとのこと。

メイクにもよりますが、いわれてみれば顔がほんのり赤いかと。「雪国」駒子のイメージをそのまま着物で撮ってみたいとの志麻ちゃんの希望をかなえた写真です。「6月号とて浴衣の駒子」(同445頁)と \^o^/

浴衣は竺仙、ヘアスタイルと着付は村井八寿子。

この浴衣は真岡木綿の萩散らし。青色の甘みが粋がることなく志麻ちゃんにしっとり似合っています。青地とピンクの口紅が映えてコントラストが効いていますね。

ブルー系とピンク系の組み合わせでいえば、次の特選つづら御召も素敵です。

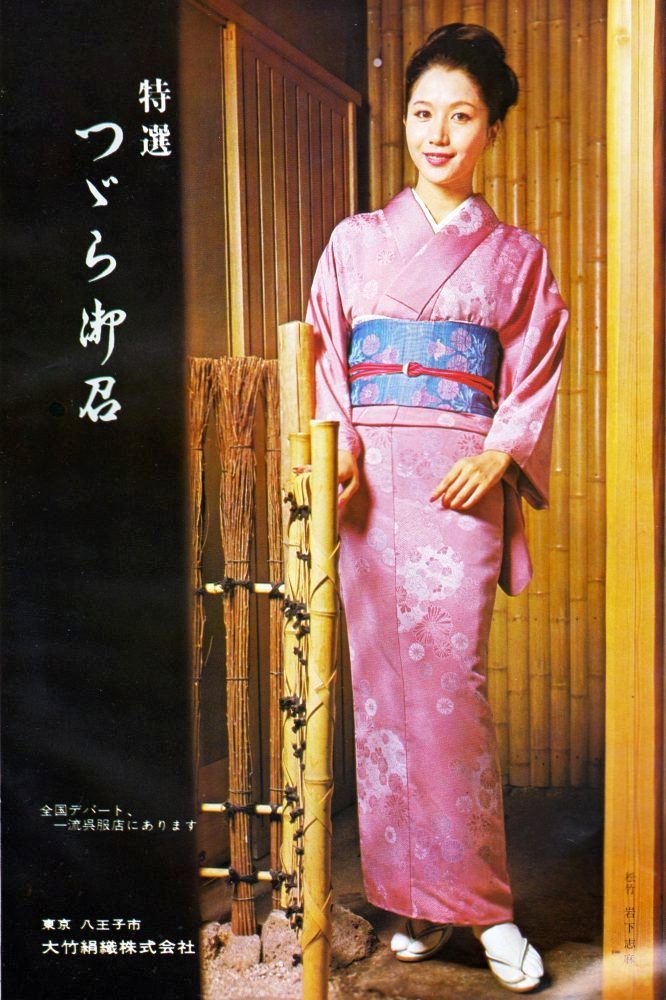

特選つづら御召(1965年)

特選つづら御召を着た岩下志麻。「主婦の友」主婦の友社、1965年10月号58頁。

この広告は大竹絹織株式会社(東京都八王子市)の「特選つゞら御召」です。

「主婦の友」主婦の友社、1965年10月号58頁に掲載されました。

松竹所属時の岩下志麻です。

当時24歳と若く、薄めのピンク生地と水色の帯地がにあっています。コントラストに赤紐をもってきたのがカッコいいです。

「つゞら御召」とは「つゞら織」に織った御召縮緬のことで、つまりデシンです。写真ではシボが見えにくくて残念。

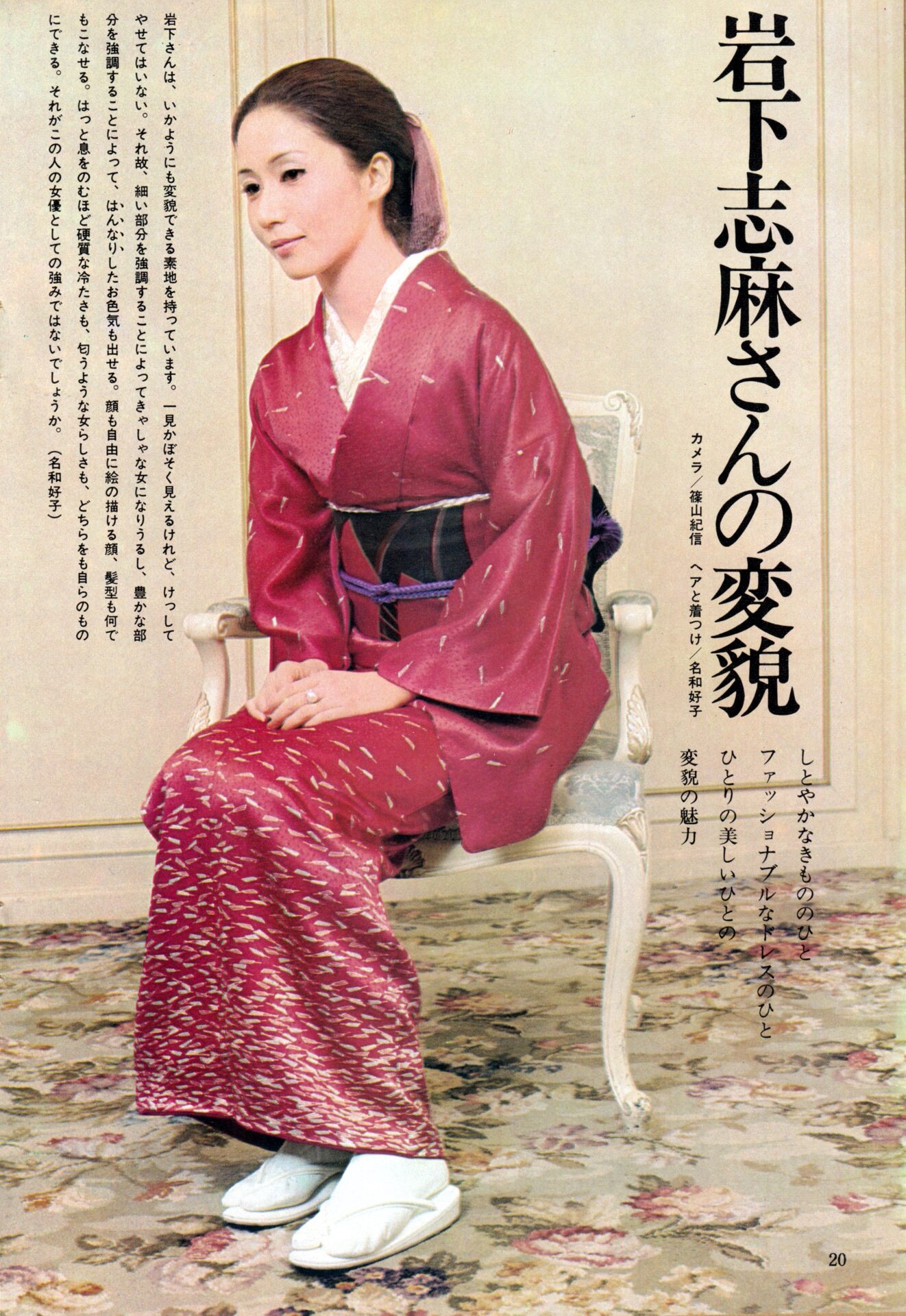

「きもの・ファッション」岩下志麻さんの変貌(1971年)

「婦人画報」1971年1月号、表紙。カバーモデルは岩下志麻。

「婦人画報」1971年1月号20~23頁の「きもの・ファッション」コーナーに掲載された、着物すがたの岩下志麻です。4頁のうち前半2頁が着物、後半2頁が洋服。

カメラは篠山紀信、前2頁のヘアと着付けは名和好子です。

後述の「訪問着」がこれです。

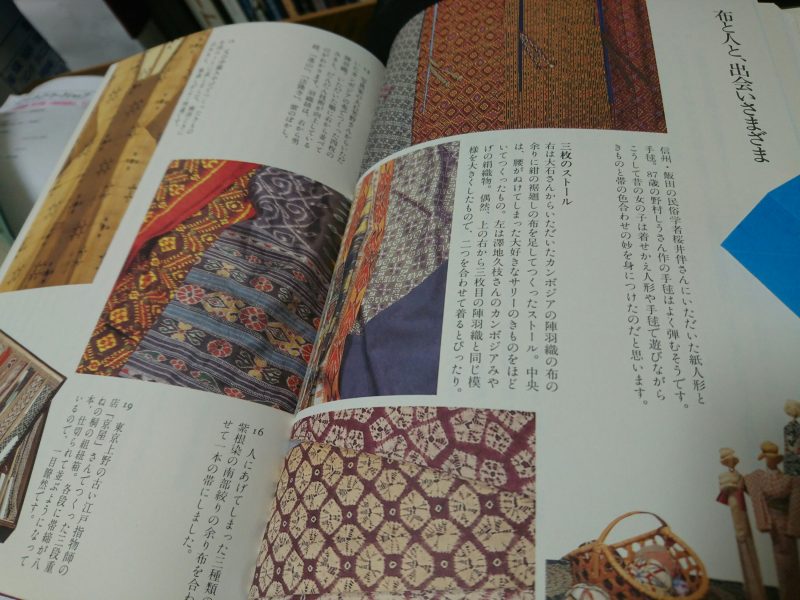

1970年ころの着物と人の表し方をみるために、雑誌に付された文章を吟味してみます。

リード文

しとやかなきもののひと/ファッショナブルなひと/ひとりの美しいひとの変貌の魅力「婦人画報」1971年1月号、20頁

リード文批評

1行目に「しとやかな」、2行目に「ファッショナブルな」、3行目に「美しい」として、ひらがなとカタカナと漢字を対照的に使っています。

ひらがなとカタカナで音を読み、漢字で像を読む流れ。

すべてを漢字とひらがなにすると、こうなります。

淑やかな着物の人、新鮮な人、一人の美しい人の変貌の魅力。

「人」の漢字が4つも出てきます。だんだんと岩下志麻に焦点をあてていって《変貌の魅力》という語句に集約されていきます。

リード文

岩下さんは、いかようにも変貌できる素地を持っています。一見かぼそく見えるけれど、けっしてやせてはいない。それ故、細い部分を強調することによってきゃしゃな女になりうるし、豊かな部分を強調することによって、はんなりしたお色気も出せる。顔も自由に絵の描ける顔、髪型も何でもこなせる。はっと息をのむほど硬質な冷たさも、匂うような女らしさも、どちらをも自らのものにできる。それがこの人の女優としての強みではないでしょうか。(名和好子)出典「婦人画報」1971年1月号、20頁

リード文批評

岩下志麻は多様な表情を見せることができます。

デザイナーの名和好子はその点を熟知していて、このようなリード文になっています。

私が感じる岩下志麻の女優としての良さは顔の骨格が立体的で丸いことです。ですから角度によって表情や風貌が変わります。

ですから、名和が志麻ちゃんの特徴に「顔も自由に絵の描ける」点をとりあげています。

立体的な頭部と顔のわりに顔のパーツはあっさりしているので、メイクアップによって変幻自在になります。つまり志麻ちゃんはモデルよりも女優むき。

1970年頃の週刊誌には《だんだんと加賀まり子に似てきた》といわれていましたが、加賀の場合は頭部や顔の丸みと目の丸みが強調され、志麻ちゃんのような鼻と唇の引き締まりが加賀には弱いように思います。

それでは「きもの・ファッション」から岩下志麻の着物すがたを2点ご紹介。

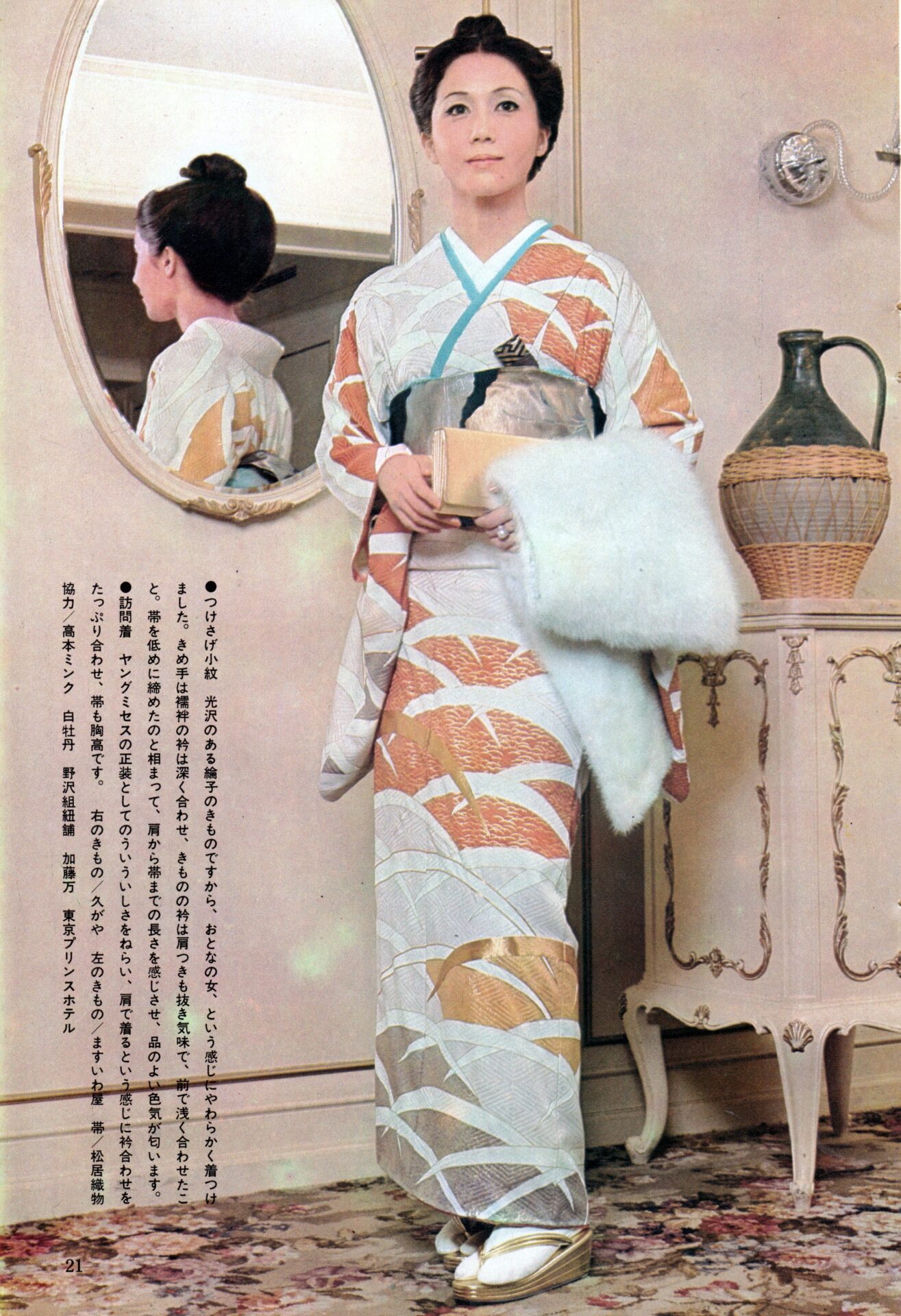

つけさげ小紋(付け下げ小紋):名和好子(ヘアと着付け)

つけさげ小紋。モデルが岩下志麻で、ヘアと着付けが名和好子。「婦人画報」1971年1月号、20頁。

この生地色が素敵です。どうも私は紅色に弱い。

帯地も紅色です。紫の紐を白色にしたらおかしいでしょうか。個人的には白もカッコいいです。

リード文

つけさげ小紋 : 光沢のある綸子のきものですから、おとなの女、という感じでやわらかく着つました。きめ手は襦袢の衿は深く合わせ、きものの衿は肩つきも抜き気味で、前で浅く合わせたこと。帯を低めに締めたのと相まって、肩から帯までの長さを感じさせ、品のよい色気が匂います。「婦人画報」1971年1月号、21頁

リード文批評

大人の女性が着物を着るとき柔らかい印象をもたせるのが当時の着付けでした。

襦袢の衿は深く、着物の衿は抜き気味(緩め)と対照的に着付けています。つまり着物の打合いは浅め。

帯から上の着物の衿が緩く、男性目線でトータルに見ますと、胸部を意識させながらも、襦袢の衿がタイトですから胸部への視線が遮断されます。このアンバランスがおそらく胸部に視線が釘づけになる要素だと思います。

着物の衿の緩さが襦袢の衿のタイトさで視線が締めだされ、強面の志麻ちゃんのお顔へと昇華されていくステップで構成されています。

また、膝下から脚を少し横に曲げているため、光沢の綸子がライトに照らされて鮮やかです。

男目線ばかりで語ってしまいますが、胸部への視線と脚部への視線です。その上で白ベースのメイク。この写真から1960年代ミニスカートの影響を確認できます。

無駄に帯を見せるわけじゃないのがナイスです。

あと、花鳥風月を模した大きな柄の大げさな着物よりも、私は小紋のようなシンプルでスマートなものが好きだとわかりました。批評してみるものですね。

訪問着:名和好子(ヘアと着付け)

訪問着。モデルが岩下志麻で、ヘアと着付けが名和好子。「婦人画報」1971年1月号、21頁。

リード文

ヤングミセスの正装としてのういういしさをねらい、肩で着るという感じに衿合わせをたっぷり合わせ、帯も胸高です。出典「婦人画報」1971年1月号、21頁

リード文批評

1点目のつけさげ小紋(付け下げ小紋)が「おとなの女」で、こちらの訪問着は「ヤングミセス」を表現しています。

着物をどこで着るかの点からいえば、1点目が小紋の衿を緩めることで帯つまり腹部で着ていました。こちらの訪問着は肩で着るようにイメージさせています。

こちらの写真は立ちすがたですから、着物を肩で着て外出することを想定しています。ですから帯を胸高にして衿元の緩みはありません。

また、防寒用にミンク風のマフラーと財布や小物入れのハンドバッグを携行しています。

もちろん、外出先でもこの写真のように着崩れのないまま過ごすことは無理です。時間とともに、いずれは腹部で着るようになります。

訪問着の衿にはパイピングが施されていて素敵。

ふつう、着物の衿は1点目の付け下げ小紋ように5~10センチの幅を持たせて折っていますが、この訪問着はその上で折り目にパイピングを施しているわけです。1960年代フランスのアンドレ・クレージュやピエール・カルダンの影響でしょうか。

衣装協力

上述2作品「付け下げ小紋」と「訪問着」の情報は次のとおりです。

1点目の着物は久がや、2点目の着物はわすいわ屋。

帯は松居織物、協力は高本ミンク、白牡丹、野沢組紐舗、加藤万、東京プリンスホテル。

友禅のきもの:留袖と京友禅(1972年)

『婦人画報』1972年9月号から友禅の着物を着た岩下志麻の写真2点。

今号は増ページ大特集として「友禅のきもの」「京のごちそう」。

『婦人画報』1972年9月号、表紙。カバーモデルは岩下志麻。

「友禅のきもの」には加賀友禅が1頁、京友禅が4頁、東京友禅が2頁が割かれています。東京友禅はややカジュアルな柄です。

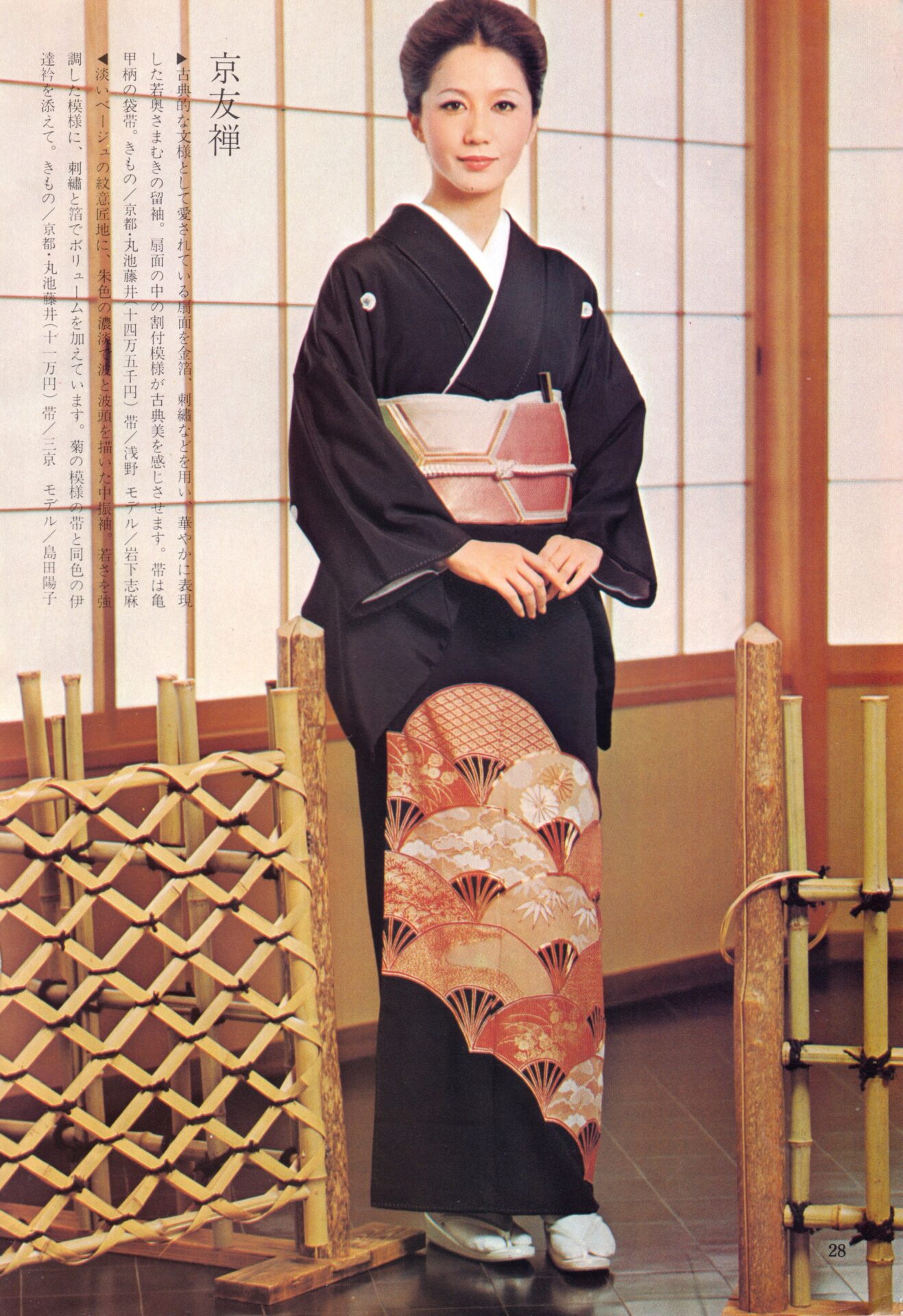

若奥さまむきの留袖

若奥さまむきの留袖。モデルは岩下志麻。『婦人画報』1972年9月号、28頁。

リード文

古典的な文様として愛されている扇面を金箔、刺繍などを用い、華やかに表現した若奥さまむきの留袖。扇面の中の割付模様が古典美を感じさせます。帯は亀甲柄の袋帯。きもの/京都・丸池藤井(14万5千円)、帯/浅野、モデル/岩下志麻出典『婦人画報』1972年9月号、28頁

リード文批評

この作品は、柄の配置と帯の亀甲形が大胆で格好いいと思いました。

若奥様むけの留袖とのこと。すでに「極道の妻たち」の貫禄が出はじめているような…。

手で彩色した京友禅

手で彩色した京友禅。モデルは岩下志麻。『婦人画報』1972年9月号、31頁。

リード文

京都洛北の光悦寺を、型で糊糸目をおき、手で彩色した京友禅です。生地は古代ちりめん。淡い色調の袋帯でしっとりと。きもの/京都・丸池藤井、帯/渡文、モデル/岩下志麻出典『婦人画報』1972年9月号、31頁

リード文批評

座っていることも関係してややラフな感じ。

藍色がしっとりしていて、柄は賑やかですが落ちつきます。

小津安二郎監督の映画で何気なく着ている着物に近いような、のどかな気分。

小津映画でたまに見かける岩下志麻の白足袋…。白の靴下なみに萌えます…。

それに首から頭頂部までの曲線が最高に素敵。

すいません、話が逸れました。

ですから近くに岩下志麻が居ると、のどかな気分にはならないかも…^^;

表紙のひと

334ページの「編集こぼればなし」に「表紙のひと」として志麻ちゃん再登場。

映画の話、飛行機嫌いの話などが簡単に紹介されています。

野口真造氏の、華麗な友禅のきものを前に「まあ、すてき!」とごきげんな岩下志麻さんは、その華麗さの似合う数少ないひと。映画最後の大女優、といわれるこのひと、秋には『邪馬台国』の女王卑弥呼を演じるという。2世紀後半から3世紀に栄えたといわれる幻の国の、誇り高き女王の役に大きな期待がもたれる。監督はむろんダンナさま。表紙撮影を終えて”飛行機嫌いの志麻さん”の飛行機旅行について、私たちを笑わせる、巧まざるユーモアのもち主でもあります(竹内篤)出典「婦人画報」1972年9月号、334頁

引用のうち次の二つの漢字は修正しました。「以」→「似」、「耶」→「邪」。

「ユーモアのもち主」という評価の仕方、今でもする人がいますね。

上から目線かつユーモアをもてない人がよく評価する台詞です。

余談

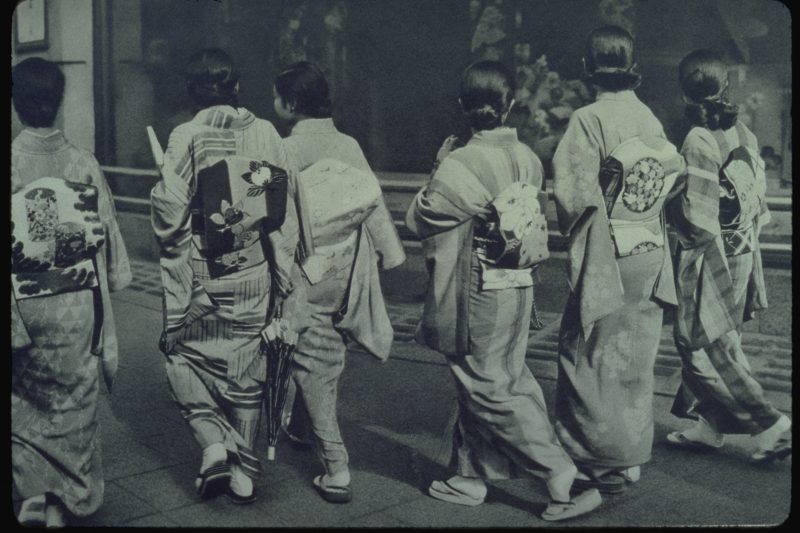

この頃の着物は洋服の普及にかなり抵抗していました。

だいたいの女性向け雑誌は和洋をバランスよく載せていました。今の女性雑誌がダイエットを賞賛しながら、体型を気にするなと言っているようなもんです。

高度成長期とともに和服は鉄板の堅さで装道化に進みましたが、流派が多すぎて何が洗練で何が完成なのか、さっぱりわからないカオス状態。USJの各アトラクションの様相です。

この頃が和服の最後の足掻きでした。

志麻ちゃんがとてつもなく映えているのとは別次元の話で。

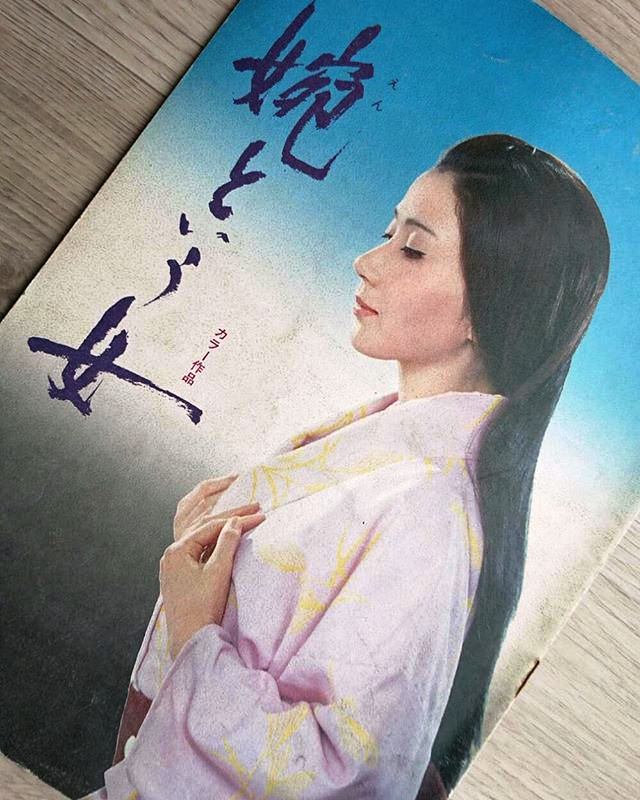

おまけ:岩下志麻主演映画『婉という女』パンフレット

1971年5月29日(土)に公開された今井正監督・岩下志麻主演の映画パンフレットです。

パンフレットの内容はスチール写真をたくさんまぶし、この映画に対するエッセイを史実や時代考証などから複数の方々が論じています。

今井正監督・岩下志麻主演の映画『婉という女』パンフレット。

岩下志麻もエッセイを寄稿。抄録します。

女優として、二度ともうくりかえすことのない、この年令のこの時を、「婉という女」に挑むことのできた幸せを、いま深く胸に刻んでいます。岩下志麻「”婉”を生きて…」『婉という女』映画パンフレット、28頁

このパンフレットにスチール写真は少し載っていますし、岩下志麻の着物すがたも散見されます。

ただ、どのエッセイや回想記を読んでも着物の言葉しか出てこず、いろんな着物の紹介をしていないので残念。

着物の生地や着装がどうしても1960年代のものに見えてしまいます。着崩れが少ないんですね。

志麻ちゃんで珍しいのは座っていて脚と足がはだけている場面。足の裏まで見えていて、着物のチラリズムを1枚だけ堪能できます(パンフレット18頁)。

パンフレットの紹介は次の記事をご覧ください。

岩下志麻については、次のブログがよくまとまっています。

コメント